W我们为什么需要双年度?我经常问自己这个问题。我去过许多举办过大型国际文化活动的地方,也就是在 COVID-19 之前。在 "禁闭 "期间,我共同组织了一个艺术家驻场计划,思考COVID-19对文化从业者的影响、威胁和机遇。一切的结果都与我们的期望大相径庭,大动荡未能实现,在这个危机四伏的时代,许多人现在只是想回到现状。我们是否真的不假思索地使用了数万亿欧元和美元,却只是为了维持一个急需变革的体系?

在 COVID-19 举办之前,双年展或大型文化活动的概念就已经被抹煞了。 它们被艺术市场和有影响力的装腔作势者所主导。国际时尚潮人群体、老知识分子强硬派、摇头晃脑的知识分子和天真无邪的慈善家们聚集在一起,为艺术家策展人和画廊主的无力自我推销鼓掌。很多人都认真地想证明世界应该变得更好,但他们又是以什么为榜样的呢?

科奇-穆兹里斯双年展

2016 年,我第一次参加了高知双年展,当时我就觉得这里正在做一些与众不同的事情--做得更好--有正确的出发点和愿景,旨在带来具体、真正的改变。这里有儿童艺术营,有任何人都可以来参加的公共活动,有来自喀拉拉邦村庄的学童和他们的母亲,有破旧的军营、仓库、码头被开放,以便来自印度各地的艺术学生可以在那里展出,有国际艺术家被邀请在构思他们特定的装置作品之前参观这些地方。这里有大量的艺术教育工作者,许多项目都关注生态、社会影响和对统治阶级的批判。小孩子们利用学校假期观看艺术作品,在街上笑着问外国人他们来自哪里,然后他们会非常自豪和迷人地更加开心地问外国人他们是否喜欢喀拉拉邦。

高知堡是印度的大熔炉,几个世纪以来,精神、殖民、土著、民族、政治和文化的影响在这里交汇。高知是建筑艺术的瑰宝,到处都是切-格瓦拉的涂鸦和共产党的选举海报。山羊和奶牛在人力车之间穿行,一切都散发着喀拉拉邦香料园的味道。新鲜的鱼在海滩上出售,集装箱船和军事侦察船在背景中驶过。这是一座充满活力的城市。

第五版 2022/23

2022 年双年展在组织混乱中拉开帷幕。这在印度其实并不奇怪,但它确实显示了科维德留下的挑战。许多建筑空置了四年之久,或仅用于储存,这进一步削弱了本已脆弱的建筑技术基础设施。参与艺术家在 e-flux 网站上发表的一封煽情信件证明了他们的挫败感。在印度组织一次大型国际活动本身可能就不是一件容易的事,但在经历了两年的大流行病之后再这样做实际上是不可能的。更令人惊讶的是,在经历了两周灾难性的沟通延误之后,高知双年展的奇迹再次发生了。即使在正式部分开幕三周后,有些东西仍在施工中。不过,大部分作品都已在仓库和军营中专业安装完毕。许多艺术作品的力量在混乱中熠熠生辉。

一些大型视频装置,如 CAMP 在孟买阿斯平沃尔的委托作品 "孟买向下倾斜(2021-2022 年)",或 Amar Kanwar 在德里阿南德仓库的作品 "这样的早晨(2017-19 年)",都具有变革的力量。CAMP 使用闭路电视监控录像,并将其与孟买最贫困街区关于团结、压迫和希望的打击乐吟唱混合在一起。

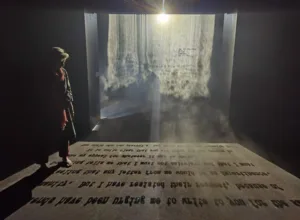

相比之下,Kanwar 的作品则显得诗意宁静,是一次进入黑暗的旅程。一位数学教授可能即将失明,他在为黑暗做准备。对于视觉艺术家来说,这是一项多么艰巨的任务--为没有视觉的生活做准备!这不仅是关于生存的问题,也是关于艺术的极限,艺术在感知之外还能达到什么程度?视频装置由微型投影仪装置延伸,在这些装置中,电影元素被选中并捕捉设置。在这些微型投影仪中,影片中的元素被选中并拍摄下来,这些元素相互排列在一起,影片因此成为一种线性的共存,参观者可以在这些图像之间来回走动。参观者置身于一个回响和记忆的地方,影片中的影像被褪色、转换、超现实。

一个普遍的趋势也在加强。越来越多的艺术家开始使用电影这一媒介。投影和屏幕随处可见。吉蒂什-卡拉特(Jitish Kallat)的装置作品 "封面信"(2012 年)具有令人不安的魔力,这件作品以前曾多次出现过,但在印度南部却展现出完全不同的力量。1939 年 7 月 23 日,甘地给希特勒写了一封信,信的标题是 "亲爱的朋友"。甘地强调说,希特勒是唯一能够阻止这场残酷战争的人。这封信被吉蒂什-卡拉特(Jitish Kallat)不断地投射在云雾中。历史的气息扑面而来。

由于我们面对的是时空媒体,不可能面面俱到,因此出现了屏幕和投影尺寸的竞争。有许多关于政治、种族和社会冲突的作品值得一看。每个故事都值得在这里重述。但是,这里的叙事媒介已经达到了极限。参观者需要时间,但她会从被压迫者的角度获得各种视角。在便携式袖珍屏幕时代,依靠这种媒介是合适的,因为我们的观看习惯正在发生变化,没有戏剧性舞台效果的静态图像和文字在注意力争夺战中败下阵来。

很高兴看到馆长在悬挂方面表现出了极大的多样性。大面积的图片区完全没有文字板,这很有益处--这些作品就挂在阿斯平沃尔行政楼的走廊里。双年展给作品留出了空间,墙壁看起来并不拥挤。这让人流连忘返。

心灵艺术

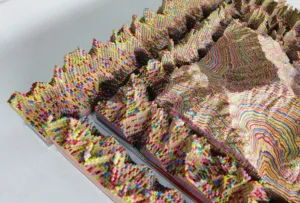

今村阳平的作品《鹤》(2022 年)是技术精湛的一大亮点。在两年的时间里,今村使用丝网印刷技术,通过层叠的方式制作出一座山的三维模型。一段视频介绍了制作过程。反光层几乎和 1000 多层颜料一样丰富多彩,共同构成了这座山的三维模型。首先是地形图,地形图本身就是从现实中抽象出来的一层。我想到了 Baudriallard 的 simulacrum,想到了后现代的绘图概念。今村对每个高程平面进行描摹,以便将其单独转移到丝网平面上。这种冥想式的描摹也是为登山做准备;对地形的了解是生存的必要条件。

通过分层再现三维山体,我们会联想到地质过程。我们很想知道山体本身的地质分层情况,这两者之间是否有关联?可能没有。整体可以用 3D 打印机制作,但其内在的设计原则将截然不同,是算法、矢量和技术扫描。这里显然隐含着对各种技术媒体的批评。因此,我们发现自己面对的是一个结合了不同层次的表现和抽象的物体,它是通过一种创新形式的高超丝网印刷技术创造出来的。技术再现、想象力、构造、空间与平面的交织、创造力与精确度在这里交汇。

伊曼-伊萨(Iman Issa)的作品 "词典(2012-19)"对语言、图像和想象力之间的关系提出了质疑。作品的出发点是艺术史上对图像的描述,但这些描述并没有被展示出来。相反,伊萨从这些文字描述中分离出形式元素,这些元素可以被看作是描述旁的雕塑。这是一种智力游戏,似乎有些格格不入。然而,这种文本的、西方的、批判性的,或许是基于后殖民主义的话语并没有真正引起共鸣。

人民双年展

本届 "人民的双年展 "具有不同的侧重点:政治性、参与性和邀请性。这一点在马科斯-阿维拉-费雷罗的作品 "狂歌理论,工人手势笔记(2019 年)"中表现得非常明显。 阿维拉-费雷罗要求日本退休工人重复他们在职业生活中工作过程中的动作。我们看到工人们用人链在空中移动。整个过程显得如此荒谬和无意义,如此暴露和不人道,以至于整个劳动剥削立即变得有形。对身体动作序列的技术追踪说明了劳动的合理化是如何将人体作为工具的。我们看到,经过几十年的例行公事,身体是如何适应和变形以适应工作流程的。在展览期间,舞者将受邀对这些工作流程做出回应。这种想象令人兴奋。

策展人在声明中写道:"即使是最孤独的旅程,也不是与世隔绝,而是深深地汲取集体知识和思想的共同泉源"。这一点在学生双年展的作品中体现得淋漓尽致。你可以感受到年轻艺术家的活力,感受到在殖民时代的仓库中展开的诗意。年轻艺术家的作品 "深深地汲取着集体知识和思想的共同泉源"--他们大口大口地喝着。

这并不稀奇,事实上也并不引人注目,因为全世界的艺术学生都在这样做。除了在高知,他们还参加了双年展,国际观众看到了他们,听到了他们的声音,他们的声音被放大,在合唱中响起,他们并不孤单,他们代表了整整一代人,未来属于他们的一代人,而这一代人却被白人老头的理想所剥夺。

VNSGU 的 Nilofar Shaikh 的作品 "治愈地图,长椅 "就是这样一个例子。以壁画为背景的长椅邀请观者直面侵权问题,并与环境展开对话。

Dheeraj Jadhav 通过他的装置作品 "种植对话 "分享了他的观察方式,作品强烈而引人注目。

Nabam Hem、Taba Yaniya 和 Ejum Riba 的大型装置作品 "Tani Nyia Nyji Muj "邀请我们进入塔尼族的世界。作品令人感动,发人深省。

社区艺术项目 "布米"(Bhumi)与孟加拉国的一个社区合作。当地的材料和传统造就了一轮数字,体现了本次双年展的核心。在 TKM 仓库的双年展外围可以看到该作品。

我总是尽量在双年展上待上几天,我觉得与环境互动很重要。在高知,我在木板路上喝茶,与喀拉拉邦人开怀大笑,尽管我们没有共同的语言。印度南部的人们无比好客、热情,他们的精神世界中充满了对生命的感知。这些邂逅是高知双年展的真正能量,没有它们,这里就不可能有这一切。我开始理解真正与众不同的生活意味着什么。在这里,我们可以听到自然与文化、人民与精神、世界与世界之间的和谐。这是对过度饱和的富裕社会的彻底反击。在策展人的声明中,我们可以看到:"尽管有时会受到压制,但人类需要自由思考,不受禁锢,这一切都指向我们对冲突的反应方式。唯一的敌人是冷漠。冷漠无名无相,与它的同类--自我审查--纠缠在一起"。

这是人民的双年展。

进一步阅读: