El fut un temps en Europe où l'on disait qu'il existait des savants universels. En Allemagne, ce serait Alexander von Humboldt, ou Goethe, en France un homme des Lumières, en Italie l'homme de la Renaissance Léonard de Vinci. Dans l'Antiquité, Aristote. Il existe certainement dans de nombreuses cultures et époques des sages dont l'histoire raconte qu'ils savaient tout ce que l'on aurait pu savoir à l'époque.

C'est bien sûr une connerie. Mais ce récit répond à une nostalgie. Nous voulons tout savoir, mais nous avons le sentiment - justifié - de ne pas pouvoir tout savoir, et nous avons la nostalgie romantique d'une époque où cela était apparemment encore possible. Cela ne nous dérange pas que le savoir lui-même ait été limité - là et alors. Mais cela nous rassure de savoir qu'il aurait été apparemment possible de tout savoir. L'Olympe aurait pu être escaladé, la montagne aurait pu être gravie pour recevoir les Tables de la Loi. Et pourtant, il y a déjà l'histoire de la tour de Babel.

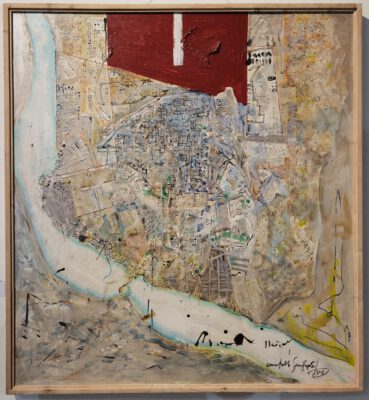

Tour de Babel

A Babel, les gens voulaient tout savoir, ils ont construit une tour qui devait contenir tout le savoir. Le résultat fut une confusion des langues. Le savoir s'est dispersé en de nombreuses langues. Personne ne les parle toutes. Dans la Bible, cela est présenté comme une punition de Dieu. L'arrogance a été punie en guise d'avertissement et l'homme a été remis à sa place. Mais si nous n'avions pas été soi-disant punis par Dieu, ne pourrions-nous pas tout savoir ? Telle est la question centrale. Cela aurait-il été possible en principe ? Ou cela sera-t-il possible dans le futur grâce à la singularité ?

En philosophie, la question du début de la connaissance se pose. Sur quelles fondations peut-on construire le savoir ? La logique, l'éthique, l'esthétique ? En science, il s'agit de la grande théorie unificatrice qui réunit le microcosme et le macrocosme. Lorsqu'on aborde la question de la nature de l'homme, les choses deviennent alors assez confuses. Voulons-nous l'aborder de manière religieuse ou spirituelle, ou peut-être de manière darwinienne ou informatique, l'histoire peut-elle nous éclairer sur ce point ? Nous sommes totalement perdus lorsqu'il s'agit de notre pensée esthétique. La pluralité et la surabondance médiatique offrent une pure surabondance de stimuli dont nous semblons nous délecter. Ignorance is bliss.

Force motrice

Il semble pourtant si évident que nous ne pouvons pas tout savoir. Alors pourquoi continuons-nous à essayer ? Qu'est-ce qui nous pousse ? Une nostalgie ? Avons-nous vraiment été chassés du paradis et cherchons-nous le chemin du retour ? Ou sommes-nous faits de telle sorte, par évolution, que nous ne pouvons pas faire autrement ? Le sentiment de savoir beaucoup de choses nous donne-t-il de la satisfaction, du pouvoir ou de la tranquillité ? Qu'est-ce qui nous fait penser que notre petit cerveau d'un peu plus d'un kilo, bien modeste comparé à celui d'un éléphant (4 kilos) ou d'un cachalot (9 kilos), peut déchiffrer l'univers ? Peut-être sommes-nous réellement dans une simulation et la réalité n'est-elle pas du tout ce que nous pensons. Les différentes variantes du scepticisme offrent ici de belles expériences de pensée. Peut-être que mes sens sont manipulés de l'extérieur, peut-être que je suis seul dans l'univers, peut-être que je ne suis pas encore éveillé et que j'attends dans une antichambre le prochain niveau...

Nous suivons une obsession de la performance. Si une personne a produit quelque chose de nouveau, elle est célébrée par la société. C'est ce qui nous motive. Nous sommes fascinés par l'excellence. Nous les adorons ou entrons en compétition. Rares sont ceux qui y sont indifférents. C'est peut-être ce qui nous différencie de nos cohabitants intelligents sur la planète.

Nous créons des besoins pour les satisfaire : Connaissance, culture, plaisir, sensualité, social, pouvoir... Nous aspirons à plus. Le bouddhisme voit là la racine de la souffrance. La seule façon de mettre fin à cette souffrance est de mettre au repos la volonté, l'aspiration, le désir.

Deleuze y oppose le devenir. Au lieu de continuer à systématiser le monde et de laisser libre cours à nos pathologies, nous pouvons être attentifs à tout ce que nous pouvons devenir, devenir autre, être plutôt qu'avoir. Nous sommes flexibles, liquides, humides.

J'ai le sentiment que les Upanishads nous réservent encore beaucoup de choses à ce sujet. Vouloir tout savoir contient aussi un désir d'unité. Au XXe siècle, nous avons vu que cette unité avait quelque chose de très totalitaire. Quand cette unité a-t-elle été brisée ? Quand avons-nous été chassés du paradis ? Est-ce que cela peut être déterminé historiquement ? Est-ce une question absurde ? La chute peut-elle être inversée ou résolue ?