El fut un temps où les études générales faisaient partie du monde académique. Je l'ai fait pendant quelques semestres. L'idée d'une science systématique m'a toujours semblé un peu absurde.

Lors de mes études de philosophie après l'examen intermédiaire à Heidelberg, je suis devenu plus systématique, mais j'étais quand même un 'chien coloré' au séminaire. Je trouvais toujours des contre-exemples ou des observations étranges qui contredisaient les théories. C'était très stimulant pour les discussions dans les séminaires. J'avais le goût de la dispute, je n'abandonnais pas facilement. Mais à la longue, je n'avais pas grand-chose à opposer à la force de la pensée systématique dans la tradition de l'idéalisme allemand, et je me suis donc réfugié dans la théorie esthétique.

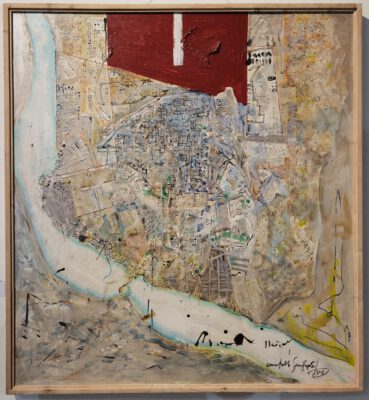

Théorie esthétique

Tout ce qui est perceptible est potentiellement sujet à une théorie esthétique. Plus c'est coloré, mieux c'est. Mais là encore, j'ai été rattrapé par la pensée systématique et analytique. Nous lisions des penseurs modernes, pas des postmodernes. L'histoire de l'art avait remarquablement peu à apporter aux discussions. Je me suis donc laissé aller à la pensée de l'avant-garde. Une nouvelle pensée est vite devenue ancienne et a été remplacée par une autre encore plus radicale.

Le tragique de ce mouvement, souvent (mal)compris comme un progrès, est la réduction analytique. La pensée mystique se transforme en pensée mythique, puis en pensée éclairée et enfin en pensée critique. L'objet de l'art se réduit du cosmos, au religieux/idéologique, puis au scientifique et enfin au critique, parfois cynique. La réduction sémiotique a été suivie d'une réduction compositionnelle, puis d'une réduction à l'acte de perception, et d'une autre réduction à l'idée (concept). Ce processus d'analyse, de décomposition et de resynthèse a été accéléré par la théorie des médias. Le développement de la technique d'impression, de la photographie, du film, de la vidéo, de l'ordinateur, de l'IA... s'est déroulé en parallèle.

La force de séparation de la science (Scienzia) réduit l'acte de créativité à la recherche de nouveaux éléments. Les 'ism' de l'histoire de l'art : Impressionnisme, futurisme, cubisme, symbolisme, dadaïsme, etc... Isolent les forces de la création et les radicalisent jusqu'à ce qu'elles aient trouvé une expression.

Ce bref résumé est bien sûr un raccourci trivialisant et radical. L'art s'est également enrichi en intégrant des phénomènes issus des sciences sociales, de la psychologie et des sciences naturelles. Les approches inter- et transdisciplinaires ont conduit les artistes dans les laboratoires, en politique, dans la rue et dans l'activisme. Des forces individuelles telles que 'le spirituel dans l'art', la cinétique, la synesthésie, la géométrie, l'émotion, le kitsch - tout cela et bien d'autres choses encore ont été concentrées, distillées, mélangées.

Images mentales

Il m'a toujours semblé que les différents courants artistiques représentaient différentes manières de penser. Je le pensais vraiment ! Je pensais que la raison première était la pensée. Je partageais certes l'intuition des grands philosophes occidentaux selon laquelle les systèmes philosophiques sont précisément cela : Des systèmes qui fournissent différentes interprétations d'une réalité qui ne peut elle-même être expliquée. C'est-à-dire l'idée qu'au sein de la pensée, seule une représentation du monde peut être créée, mais que le monde lui-même n'est pas accessible.

J'ai donc toujours trouvé suspecte l'hypothèse selon laquelle l'art serait un acte de création, c'est-à-dire qu'il serait créatif. Comment un sujet pouvait-il être créateur s'il était compris rationnellement ? Cela semble naïf, mais n'est en fait qu'honnête. L'Occident parle des artistes 'créatifs' dans une représentation du monde orientée vers le matérialisme et le capitalisme, dans laquelle le sacré, le sacré, le divin n'ont pas de valeur notable. Le sujet est ainsi stylisé en tant que créateur, à qui l'on accorde une création qui est refusée au divin. Pour moi, cette contradiction ne semblait pouvoir être résolue que d'un seul côté. J'ai opté pour le rationnel, qui me semblait plus cohérent au sein de la culture occidentale.

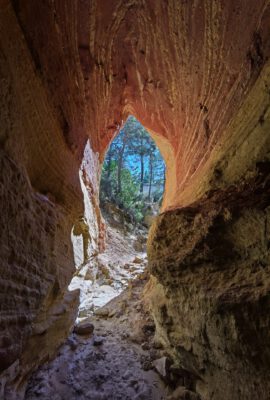

Au sein de cette pensée, l'art joue alors le rôle d'une représentation ou peut-être même celui d'un laboratoire où de nouvelles expériences peuvent être faites. Dans les discours postmodernes, le pouvoir de l'art - pouvoir atteindre le monde au-delà de la pensée grâce au sublime - est radicalement élargi. Dans la déconstruction, le poststructuralisme, le rhizome, le monde s'ouvre au-delà des modèles de pensée systématiques. Les systèmes sont pour ainsi dire transcendés (même si les principaux représentants feraient probablement de grandes objections à ce sujet). C'est dans les distorsions brutales, dans la recherche au-delà des signes, dans la libre association de l'inconciliable qu'apparaît la nouveauté. C'est là que je me suis senti chez moi pour la première fois. Aujourd'hui encore, je trouve dans les écrits de Deleuze réconfort et inspiration.

Mais ce n'est que maintenant que je commence vraiment à voir. Car tout ce mouvement de la pensée à l'intérieur du rationnel ne mène pas loin. Les limites du rationnel sont vite atteintes. Ensuite viennent les panneaux d'avertissement : Attention, ce n'est pas scientifique, ou pas justifiable.

Comment faire coïncider la pensée et le monde ? Cette question montre l'arrogance de cette tradition de pensée. Face au monde, il y a un petit esprit pensant qui veut saisir le cosmos entier avec toutes ses fascinations. Et tout cela, en plus, à partir de lui-même. En fait, c'est tellement stupide que je me demande pourquoi je n'ai pas vu cela bien plus tôt. Et pourquoi les soi-disant 'grands penseurs' qui savaient cela ne l'ont pas dit de manière plus proéminente, mais l'ont caché dans de petites notes posthumes (voir Kant et Hume par exemple) ?

Le moyen de sortir de ce dilemme est de comprendre notre être de manière plus large que de le réduire à la seule pensée rationnelle. Nous devons nous permettre de nous comprendre comme matière et vie, comme conscience et esprit rationnel, comme intuitif et spirituel. Ce n'est qu'en autorisant les images intérieures complexes qui enchevêtrent ces niveaux et d'autres que nous pouvons nous comprendre comme faisant partie d'une réalité qui nous englobe.Les images qui y apparaissent alors sont substantiellement différentes. Elles requièrent un langage totalement différent.

Chez Aurobindo, j'ai trouvé aujourd'hui la citation suivante :

"Une certaine difficulté se présente à notre esprit lorsqu'il s'agit de concilier ces différentes faces ou fronts du Soi et de l'Esprit, car nous sommes obligés d'utiliser des conceptions abstraites et de définir des mots et des idées pour quelque chose qui n'est pas abstrait, quelque chose qui est spirituellement vivant et intensément réel. Nos abstractions se fixent dans des concepts différenciés avec des lignes nettes entre eux : mais la réalité n'est pas de cette nature ; ses aspects sont nombreux mais se dissimulent les uns dans les autres. Sa vérité ne pourrait être rendue que par des idées et des images métaphysiques et pourtant vivantes et concrètes, - images qui pourraient être prises par la raison pure comme des figures et des symboles, mais qui sont plus que cela et signifient plus pour la vision et le sentiment intuitifs, car ce sont des réalités d'une expérience spirituelle dynamique". (The Life Devine p.372)

Il me semble qu'il y a là un indice d'une autre conception de l'art. Je vais me pencher sur la question.