Art Before Theory (bref résumé)

Christoph Kluetsch

Cette conférence est la dernière de ma série d'hiver. J'ai donné six conférences jusqu'à présent, et je me suis mise au défi tout au long du processus. Aujourd'hui, je m'attaque à mon plus grand défi à ce jour. J'ai exploré des thèmes qui m'intéressent et qui représentent une collision entre l'histoire de l'art occidental, la spiritualité indienne et la pensée postmoderne. Je trouve que cette intersection est un espace fascinant à exploiter. Dans mes conférences précédentes, j'ai examiné l'architecture des temples, les problèmes de représentation et les comparaisons stylistiques entre des traditions artistiques apparemment sans rapport. Aujourd'hui, je vais me plonger dans le sujet le plus difficile pour moi : l'idée de l'art avant la théorie.

Cette conférence sera quelque peu expérimentale. J'essaierai d'aller au-delà de la théorie tout en utilisant des concepts théoriques pour explorer cette idée. Ma perspective sur l'art a changé de manière spectaculaire après avoir quitté l'hémisphère occidental. Lors de mon premier voyage en Inde, puis en Chine, j'ai réalisé que la chronologie que j'avais suivie en parallèle avec les concepts que j'avais appris et enseignés ne correspondait pas à la réalité.

Pour commencer, je veux parler d'un artefact controversé : le Makapansgat Pebble, trouvé en Afrique du Sud. Ce petit spécimen, d'une taille de cinq centimètres seulement, a probablement été transporté à environ 50-60 kilomètres de son lieu d'origine, il y a environ trois millions d'années. Cela suggère qu'il a été déplacé intentionnellement. A cette époque, les êtres responsables de cette action n'étaient pas ce que nous appellerions des humains. Il s'agissait d'êtres conscients d'un certain type, existant bien avant toute chronologie humaine conventionnelle.

Ce qui est intrigant à propos de cette pierre, c'est qu'elle ressemble à un visage humain. Les archéologues l'ont étudiée et ont découvert que certaines de ses marques ont été faites intentionnellement. La question est la suivante : s'agit-il d'un artefact ou d'un simple objet trouvé ayant des qualités humaines ? Cela soulève une question plus profonde : qui vient en premier : l'art ou la capacité à percevoir quelque chose comme de l'art ? Décidons-nous soudainement de créer de l'art à partir d'un espace vide, ou devons-nous d'abord être dans une certaine disposition pour reconnaître quelque chose comme de l'art ? Si, il y a trois millions d'années, des êtres percevaient et appréciaient l'esthétique, alors l'impulsion artistique pourrait être inhérente à la conscience elle-même.

Un récit commun suggère que l'art préhistorique était purement utilitaire, utilisé pour le rituel, le culte ou la survie plutôt que pour l'appréciation esthétique. Je voudrais remettre en question cette idée. La perspective historique occidentale suppose souvent une progression linéaire du développement intellectuel et artistique humain, des débuts primitifs à une complexité croissante. Je suis en désaccord. La découverte d'objets datant de 30 000 à 40 000 ans, tels que les peintures de la grotte Chauvet en France, révèle un niveau de sophistication artistique étonnant. Pablo Picasso, après avoir vu les peintures de la grotte de Lascaux (datées de 17 000 ans), a déclaré de manière célèbre : "Nous n'avons rien appris". Il n'a vu aucune preuve de progrès artistique, seulement de la continuité.

Le cinéaste Werner Herzog a exploré cette idée dans son documentaire The Cave of Forgotten Dreams (La grotte des rêves oubliés)qui examine les peintures de la grotte Chauvet. Ces peintures sont presque deux fois plus anciennes que celles de Lascaux et témoignent d'un niveau de compétence et d'expression artistique tout aussi élevé. Herzog propose que l'esprit humain, avec sa capacité de perception esthétique, soit apparu tout d'un coup, plutôt que de se développer progressivement. Cela remet en question l'hypothèse selon laquelle la conscience et la créativité sont apparues au cours d'un lent processus d'évolution.

Les récits historiques traditionnels décrivent le développement humain selon une chronologie linéaire et bienveillante - d'abord une étape, puis une autre, menant à une amélioration progressive. Toutefois, ces modèles sont basés sur des hypothèses idéologiques concernant le progrès. Ils s'alignent sur les notions capitalistes de progrès, qui conçoivent l'histoire comme un processus constant de progression. Cette perspective influence la manière dont nous voyons l'histoire de l'art. Le célèbre diagramme d'Alfred Barr sur les mouvements d'avant-garde du 20e siècle suggère une progression structurée : le réalisme mène à l'impressionnisme, qui mène au cubisme, et ainsi de suite. Ce modèle suppose que les nouveaux mouvements artistiques rendent les précédents obsolètes, mais est-ce vraiment ainsi que l'art évolue ?

Le philosophe René Descartes a contribué à cette manière de penser en développant le système cartésien - un cadre structuré et rationnel pour comprendre le monde. Ce système se base sur la représentation, où les objets externes sont mappés sur un modèle mental interne. La célèbre peinture de Magritte La tromperie des images (featuring the words "This is not a pipe" beneath a painted pipe) joue avec cette idée, exposant le fossé entre la représentation et la réalité. Le langage, les images et la perception forment une toile complexe de relations que nous ne comprendrons peut-être jamais complètement.

Cela m'amène au concept de l'écriture et à son impact sur la conscience humaine. Le livre de Platon Phèdre contient une histoire sur le dieu égyptien Thoth, qui présenta l'invention de l'écriture au roi Thamus. Le roi l'a rejetée, craignant que l'écriture n'affaiblisse la mémoire et ne perturbe la transmission directe des connaissances. Cette prédiction était remarquablement prophétique. L'écriture permet de conserver des archives et remet en question l'autorité, mais elle nous fait également passer d'un monde d'expérience directe à un monde de connaissances textuelles. Dans les traditions orales, le savoir est préservé par la mémoire, le son et l'enseignement direct plutôt que par des documents écrits. Même aujourd'hui, les traditions védiques en Inde s'appuient sur une mémorisation extensive, préservant les connaissances d'une manière qui diffère fondamentalement de l'apprentissage basé sur le texte.

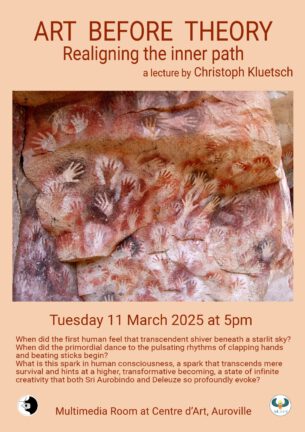

Contrairement à la connaissance textuelle, l'art préhistorique représente une forme d'expression plus directe et non médiatisée. Les empreintes de mains trouvées dans les anciennes grottes du monde entier, créées en soufflant du pigment d'ocre sur des mains pressées contre des parois rocheuses, sont une forme précoce d'expression artistique. Ces images apparaissent dans différentes cultures à travers les millénaires, suggérant une impulsion humaine universelle. Leur but reste spéculatif : il s'agissait d'une marque de présence, d'un acte spirituel ou d'une tentative de se connecter à l'environnement d'une manière personnelle.

De même, les premières figurines telles que la Vénus de Willendorf et l'Homme-Lion de Hohlenstein-Stadel suggèrent une pensée symbolique complexe. La figurine de Vénus, aux caractéristiques reproductives exagérées, représente probablement la fertilité et le pouvoir de donner la vie. L'homme-lion, une figure humanoïde avec une tête d'animal, implique une exploration précoce des identités hybrides, du mythe et de l'imagination. Ces artefacts démontrent que les premiers hommes ne se contentaient pas de copier la réalité, mais qu'ils s'engageaient dans des questions existentielles profondes.

La musique a également joué un rôle important dans la culture préhistorique. Une flûte pentatonique vieille de 40 000 ans trouvée en Allemagne suggère que les premiers hommes ont compris l'harmonie musicale. L'échelle pentatonique apparaît dans différentes cultures et est présente dans les ratios mathématiques des orbites planétaires, indiquant un lien profond, peut-être même intuitif, entre la musique et le cosmos.

L'art, la musique et l'expérience spirituelle à l'époque préhistorique n'étaient pas des disciplines séparées mais des aspects intégrés de l'existence humaine. Les premières peintures rupestres, sculptures et instruments de musique n'étaient pas de simples outils de survie ou de représentation, mais des moyens de s'engager avec le monde à un niveau profond. Ils permettaient aux hommes de se connecter avec la nature, les uns avec les autres, et avec quelque chose au-delà du monde matériel.

A l'ère moderne, l'art est devenu de plus en plus intellectualisé, souvent réduit à des jeux conceptuels et à un discours textuel. Pourtant, en son cœur, l'art provient d'une envie de se connecter à notre expérience intérieure avec le monde extérieur. C'est ce que j'entends par "l'art avant la théorie". L'art préhistorique incarne une rencontre directe et non médiatisée avec l'existence. Il parle de quelque chose de fondamental en nous, quelque chose que nous avons peut-être perdu dans les distractions de la vie contemporaine.

Peut-être que le véritable défi est de redécouvrir cette connexion à l'extérieur du texte, à l'extérieur des structures du discours théorique, et dans un engagement plus immédiat avec l'être. La question demeure : comment aller au-delà du texte tout en intégrant le savoir qu'il fournit ? C'est ce que je continue d'explorer dans ma propre pratique et dans mon engagement avec l'histoire de l'art.

L'art avant la théorie