(ceci est un ancien texte de moi, trouvé dans les archives. C'est étrange de le relire, car il me montre à quel point j'ai essayé désespérément de sortir du piège de la représentation et de l'envie d'embrasser une philosophie de l'immanence. J'ai traversé tant d'idées, j'ai regardé tant d'artistes - je n'ai jamais rien fait avec le texte, car ma voix auto-critique ne le considérait pas comme un bien. Je dois dire que je l'aime mieux maintenant. C'est un peu convoluté, il y a parfois des sauts, mais cela m'a donné une plate-forme pour quitter le canon occidental et finalement aller en Inde. J'ai écrit ce texte pendant que j'enseignais aux États-Unis, et avant de partir en Inde pour la première fois en 2016. Je réalise maintenant pourquoi une partie de moi est restée en Inde et n'est jamais revenue, m'appelant pendant des années, jusqu'à ce que je me déplace ici. )

"C'est la pensée sombre que j'ai eue depuis si longtemps à propos de la représentation : nous sommes immergés en elle et elle est devenue inséparable de notre condition. Elle a créé un monde, un cosmos même, de faux problèmes, au point que nous avons perdu notre vraie liberté : celle d'inventer."-Dorothea Olkowski, Gilles Deleuze et la ruine de la représentation

Deux positions sur l'esthétique de Deleuze

If nous comparons deux approches éminentes d'une esthétique deleuzienne - l'une par Daniel W. Smith, le traducteur du livre de Deleuze sur Francis Bacon, et l'autre par Jacques Rancière - nous obtenons un aperçu de l'un des problèmes centraux d'une esthétique dans une philosophie de Deleuze. Daniel W. Smith dans son introduction au livre de Deleuze sur Francis Bacon a dit que Deleuze "suggère qu'il existe deux voies générales par lesquelles la peinture moderne a échappé aux clichés de la représentation et a tenté d'atteindre directement une "sensation" : soit en se dirigeant vers l'abstraction, soit en se dirigeant vers ce que Lyotard a appelé le figuratif. Un art abstrait comme celui de Mondrian ou de Kandinsky, bien qu'il ait rejeté la figuration classique, a en fait réduit la sensation à un code purement optique qui s'adressait principalement à l'œil ".[1] Jacques Rancière, au contraire, discute d'une esthétique deleuzienne en commençant par deux 'formulations' deleuziennes : ""La première affirmation se trouve dans Qu'est-ce que la philosophie? : "L'œuvre d'art est un être de sensation et rien d'autre : elle existe en elle-même. . . . L'artiste crée des blocs de perceptions et d'affects, mais la seule loi de la création est que le composé doit se tenir debout sur lui-même". The second appears in Francis Bacon : The Logic of Sensation : "With painting, hysteria becomes art. Ou plutôt, avec le peintre, l'hystérie devient peinture"".[2] Il semble que nous ayons en main quatre propositions pour une théorie de l'esthétique :

- la peinture moderne a échappé aux clichés de la représentation et a tenté d'atteindre une "sensation" directement en se déplaçant vers l'abstraction

- la peinture moderne a échappé aux clichés de la représentation et a tenté d'atteindre directement une "sensation" en se dirigeant vers ce que Lyotard a appelé le figural

- L'œuvre d'art est un être de sensation et rien d'autre : elle existe en elle-même

- Avec la peinture, l'hystérie devient art. Ou plutôt, avec le peintre, l'hystérie devient peinture

Although Smith talks about modern art while Rancière quotes Deleuze on art in general, they both state a dichotomy : art is either self-sufficient and abstract, or move towards something Lyotard calls figural : a nonrepresentational figure which through its power of recognition without representation gives us access to sensation. Pour lever cette énigme, il est utile de voir comment Deleuze peut être considéré comme un philosophe de l'immanence qui rejette les concepts transcendantaux de subjectivité.

Deleuze en contexte

L'une des nombreuses distinctions dans l'histoire de la pensée est l'opposition entre un dualisme sujet-objet opérant en fin de compte sur un concept de transcendance, d'une part, et une pensée de l'immanence, d'autre part. Cette opposition elle-même est, bien entendu, un dualisme. Les dilemmes pour les deux parties sont tout aussi insatisfaisants. Alors que le dualisme doit expliquer comment deux formes d'existence essentiellement différentes peuvent interagir au sein d'un système cohérent de forces non-contradictoires, l'immanence doit expliquer comment la conscience de soi est possible. C'est Alfred N. Whitehead qui a identifié dans ce puzzle la notion de processus comme couvrant aussi bien l'aspect scientifique que l'aspect spirituel de la réalité. Il s'inscrit bien entendu dans une longue tradition de pensée qui s'étend sur plusieurs écoles de pensée, du bouddhisme à Héraclite, en passant par Nietzsche et Bergson jusqu'à la pensée post-humaine.[3]

William James, par exemple, a fait une distinction entre les philosophes à l'esprit fort et ceux à l'esprit doux. Il rejette avec véhémence les penseurs religieux rationalistes et idéalistes de l'absolu. Il préfère les philosophes empiristes, sensualistes, orientés vers les faits et capables de supporter la contradiction, la multiplicité. Il n'est pas surprenant qu'il influence Deleuze et que Whitehead l'identifie comme l'un des quatre philosophes les plus influents de la tradition occidentale : Platon, Aristote, Leibniz et James. James pragmatisme, qui fonde la vérité sur la méthode consistant à tout remettre en question du point de vue de l'utilité que cela peut avoir pour nous. Il est en étroite relation avec Henri Bergson, qui ancre la conscience et la mémoire dans l'utilité. Si le pragmatisme, semblable au vitalisme, l'emporte sur l'idéalisme et le rationalisme, il reste centré sur l'humain. Deleuze pousse ces limites au-delà de l'humain. Qu'est-ce que quelque chose signifie pour quelque chose d'autre ? Qu'est-ce qu'une pierre pour l'arbre ? Comment pouvons-nous penser être un arbre ? En Occident, on a tendance à décrire notre corps comme étant doté de cinq sens : la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût ; dans la tradition bouddhiste, il y a six organes des sens : les yeux, les oreilles, le nez, la langue, le corps et l'esprit. Pour l'Occident, l'esprit synthétise les cinq sens par abstraction[4]Pour l'Extrême-Orient, l'esprit n'est qu'un autre sens au même titre que le corps. Cette différence devrait être une invitation à revoir ce que nous appelons la sensation. La sensation est parfois perçue comme déceptive (c.-à-d. scepticisme) ou comme pécheresse (c.-à-d. purisme), principalement comme une entrée pour un cerveau, selon une métaphore de machine mécanique. Lors de l'entretien avec Claire Parnet "Gilles Deleuze's ABC Primer" (1996), qui a été publié à titre posthume, à la toute fin Deleuze parle de la sagesse du Zen.

Immanence, vie et art

Gilles Deleuze est le dernier grand penseur de l'immanence. Ses idées du pli et du rhizome visent à aborder les problèmes très fondamentaux de la philosophie. Le pli est conçu pour expliquer l'autoconscience[5]; le rhizome garantit la consistance de la réalité grâce à une connectivité sans fin. La philosophie de Deleuze développe une alternative au dualisme sujet-objet. Cette alternative nécessite de comprendre l'idée d'un sujet d'une manière radicalement différente. Un sujet n'est plus un noyau irréductible de l'existence humaine, mais une configuration de machines connectées. La machine-corps est reliée à la machine-sujet, et disons une machine à peindre - où "machine" ne signifie pas nécessairement constructions robotiques. Plutôt "A machine may be defined as a system of interruptions or breaks".[6] De plus, chaque machine a un code intégré[7]. Cette compréhension du monde comme machines connectées avec des codes qui contrôlent les interruptions offre un point de départ possible pour engager l'immanence. Le pliage continu du temps (mémoire) et de l'espace (Escher) en mathématiques et en physique, en calcul et en biologie (ADN) est un acte de créativité à l'intérieur du plan de l'immanence.

Il n'est pas très difficile de trouver des preuves d'immanence au sein de l'expérience. Il nous suffit d'énoncer l'évidence, par exemple : nous sommes vivants. La vie est la plus fondamentale de nos expériences, c'est aussi le fait le plus évident ; nous pouvons très facilement faire la distinction entre la vie et la mort. Nous la ressentons, et nous nous battons pour elle. Nous protégeons la vie et parfois même nous l'assurons ; nous la partageons, nous la prolongeons et nous l'emportons. La seule chose que nous ne faisons pas avec elle est de l'inclure dans la science. Nous analysons plutôt l'objet mort et solide. Henri Bergson a déplacé la vie, c'est-à-dire le corps. Élan vital, dans son livre de 1907 Évolution créative, au centre de sa philosophie. Gilles Deleuze appelle l'immanence pure "Une vie". Les artistes comme Kandinsky recherchent la vie au sein de l'art. L'histoire de l'art au début du XXe siècleth siècle s'est focalisé sur l'analyse formaliste et la subordination de l'art à la théorie scientifique. Les historiens de l'art ont considéré l'art comme un objet solide, bien que de nombreux mouvements d'avant-garde aient tenté de faire le contraire - capter le mouvement, le temps, le changement, la chance, la subconscience, etc. Mais nous devrions nous souvenir que regarder l'art, c'est avant tout 'regarder', c'est-à-dire relier l'œil à une peinture. Cette connexion est au cœur de l'analyse que fait Deleuze de la peinture de Francis Bacon[8]. Comment le sujet-machine est-il relié à la machine à peindre ? Quelles parties du corps sont affectées lorsque nous regardons une peinture ? Comment la réponse du système nerveux est-elle liée à notre pensée ? Comment passe-t-on de la perception au concept, puis à l'affect et vice versa ?

Devenir machine : dans le livre de Kafka Métamorphose, Samsa devient un insecte, in Machine-homme, (2006) Christopher Rhomberg et Tobias Zucali transforment l'homme en une extension d'une machine, l'homme "devient" une machine, dans la Telegarden, Ken Goldberg étend notre jardinage au téléjardinage, il enquête sur une télé-épistémologie et nous devenons un exo-cerveau, Stelarc devient un cyborg et fusionne avec des exosquelettes, les personnes testant le LSD dans les années 60 sont devenues des systèmes interactifs ouverts. ("De l'endosensation à l'exosensation".[9]) Lorsque la machine-sujet se connecte à d'autres machines, elles forment un rhizome. Yoshimasa Kato & Yuichi Ito's, Les vies blanches sur les orateurs, l'environnement esthétique à commande cérébrale 2007, laisse les pensées de l'homme se manifester physiquement. Orlan devient physiquement l'incarnation de la beauté. Les médias basés sur le temps sont toujours en train de devenir. D'autre part, dans les peintures de Francis Bacon, Deleuze décrit le devenir de l'animal et de la femme. Mais nous ne devons pas comprendre le "devenir" d'un animal dans l'œuvre de Bacon comme une représentation du devenir animal, au contraire, le devenir a lieu au sein de la sensation. La logique de la sensation suit la structure du devenir, du rhizome, de la déterritorialisation et de la reterritorialisation.[10]. Les éléments de la toile déploient leur logique et invitent le spectateur, qui voit et ne regarde pas, à devenir différents strates de son devenir. Il peut devenir minéral ou animal, zoon politicon ou homo faber.

"La logique de la sensation" était un "texte commissionné basé sur un séminaire d'un an (1979-80)".[11] Il a été écrit dans l'esprit des années 70 en France : en écrivant avec et contre le marxisme, le figuratif a pris une nouvelle importance. Surmontant l'expressionnisme abstrait, la culture pop américaine et les années 60 cybernétiques et imprégnées de LSD, la figure renaît en peinture.[12] Mais au lieu de suivre la propagande kitsch de la peinture gauchiste, Deleuze s'intéressait au plan de la consistance. Il a rejeté la notion matérialiste d'Althusser de la rencontre comme aleatoire et contingente et a offert la notion d'immanence, opposée à la transcendance, mais pas d'une manière matérialiste réductionniste. La toile n'est pas une feuille de signes, mais un plan d'événements. En tant qu'anti-narratif, il contient des rencontres qui sont basées sur la philosophie du processus, à la Whitehead, et la perception du changement, à la Bergson.[13].

Le 'média' devient un plan de pensée, non pas comme une extension McLuhan-esque, mais comme un conteneur 'autonome' de pensée. Suivant l'image de la pensée d'un rhizome, des connexions se développent, des rencontres ont lieu, et des événements conduisent à de nouveaux événements. Les connexions ne sont pas nécessairement causales. Schopenhauer a mis en évidence la quadruple racine du principe de causalité[14]Bergson va plus loin dans les caractéristiques du "processus" de la réalité, et divise le "devenir" en mouvement qualitatif, évolutif et extensif. Si l'on laisse de côté la transcendance et que l'on place la pensée sur le plan de l'immanence, c'est ici qu'elle se connecte de manière rhizomatique, et elle peut être décrite au mieux comme un devenir, un changement et un événement. C'est également ici que sont constitués des champs complexes et que l'intensité et la perturbation caractérisent les éléments visuels de l'art. "Cela signifie qu'il n'y a pas de sensations d'ordres différents, mais des ordres différents d'une seule et même sensation".[15] Comment la sensation est-elle alors structurée ? Comment la sensation opère-t-elle sur une strate non-signifiante ? Deleuze rejette trois tentatives traditionnelles d'expliquer le phénomène de la sensation[16]: premièrement, il rejette l'unité de l'objet représenté ; deuxièmement, il identifie la confusion entre sensation et sentiment ; et troisièmement, il reconnaît que le malentendu est dans la perception du mouvement - le mouvement vient de la sensation et ne lui est pas antérieur.

"Painting gives us eyes all over : in the ear, in the stomach, in the lungs (the painting breaths...). C'est la double définition de la peinture : subjectivement, elle investit l'œil, qui cesse d'être organique pour devenir un organe polyvalent et transitoire ; objectivement, elle apporte devant nous la réalité d'un corps, de lignes et de couleurs libérées de la représentation organique. Et chacun est produit par l'autre : la pure présence du corps devient visible en même temps que l'œil devient l'organe désigné de cette présence". (p.45)

Deleuze conçoit la peinture principalement comme étant purement visuelle, et comment pourrait-elle ne pas être visuelle ?[17] Il réanime ainsi la peinture de la mort, par le biais de la théorie. La peinture n'est pas un signe qui a besoin d'être compris intertextuellement. C'est ce que le texte est censé faire.[18] Deleuze se concentre sur l'impact que la peinture a sur le bwo, c'est-à-dire le corps virtuel avec toutes ses potentialités. L'œil glisse sur la surface, il devient la couleur et la lumière, la forme et la texture, la forme et la figure, il amène devant nous la réalité de la peinture, non pas comme représentation, mais comme un objet qui affecte le bwo. L'affect suit la logique de la sensation ; la constitution du 'sens' est immanente à la machine à sujet et à la machine à peindre. Deleuze nous rappelle que nous avons besoin de VOIR lorsque nous rencontrons la peinture, de voir sous la forme d'une connexion où les systèmes nerveux sont affectés ; le "voir" de la vision. "Avoid the figurative, illustrative, and narrative," (p.6) Deleuze serves as a model for radical immanent thinking about art. Le radicalisme ne réside pas dans l'idéologie superimposée de certaines œuvres d'art, mais dans une compréhension immanente de leur processus rhizomatique.

Cette matière est le corps non formé, non organisé, non stratifié ou déstructuré de la terre avec toutes ses suites de particules subatomiques et submoléculaires. Deleuze et Guattari l'appellent le plan de la consistance, le corps sans organes - c'est-à-dire le corps de la terre, du protoplasme, même de la vie humaine qui n'est pas soumis à un principe organisateur, à un signe, à une force qui l'ordonne.[19]

La conception traditionnelle de la peinture est celle d'un moyen de communication, c'est-à-dire que l'artiste communique quelque chose par le biais de la peinture au spectateur, qui a besoin de le décoder. L'histoire de l'art aide à ce processus de décodage en révélant des informations supplémentaires. Le mécanisme de la peinture est un mécanisme qui utilise une multitude d'outils pour atteindre cette communication : représentation, ressemblance, perspective, narration, abstraction, etc.[20] Deleuze, en revanche, a une conception de la peinture qui rejette radicalement ces notions. La peinture est quelque chose avec laquelle l'œil se connecte. L'œil peut devenir oreille, et estomac a.o. Le système nerveux, qui est affecté par la peinture, relie le peintre à la peinture et au spectateur. (J'expliquerai plus tard l'ontologie sous-jacente des images à la Bergson.) Bien que le spectateur ne soit pas une personne, la peinture ne permet pas la présence du spectateur, mais la connexion avec un bwo. Ce qui constitue une peinture est alors : le rythme, le couplage, les forces, la couleur, l'hystérie et le devenir. La logique de la sensation explore ces mécaniques, les connexions rhizomiques. La logique de la sensation est antérieure à la philosophie et ancrée dans le plan de l'immanence.

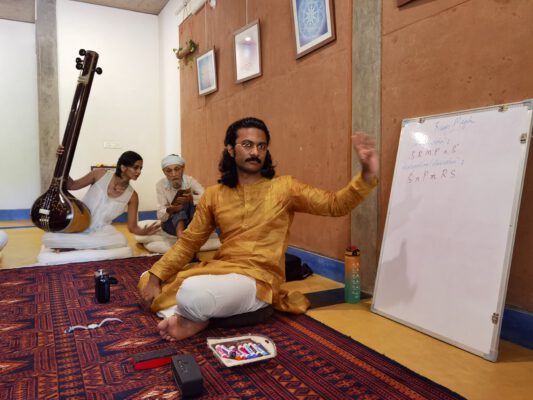

La musique est un exemple parfait de sensation pure : un événement acoustique, c'est-à-dire une performance de musique utilisant différents types d'instruments joués par un ou plusieurs musiciens, est ressenti par le public ainsi que par les musiciens. Les musiciens produisent un motif sonore complexe, dans lequel les ondes sonores sont superposées. La participation active de la performance musicale en tant que musicien est la transformation constante de la trame sonore complexe. Elle implique la mémoire et les potentiels. La mémoire de ce que l'on a entendu et l'attente de ce que l'on va entendre proviennent de l'expérience présente. Basée sur la mémoire et le potentiel, la performance est une actualisation d'un événement sensoriel. Mais comment le cerveau est-il affecté ? Le schéma sonore complexe atteint les oreilles de l'auditeur. Ce schéma est déconstruit en une organisation rhizomatique d'ondes. L'identification des différents instruments, des mélodies et des rythmes se base sur la succession d'une fréquence complexe qui fait résonner l'oreillette. Ce n'est qu'à travers la conscience du passé et du futur que le son devient musique, car le son de pure présence n'est rien d'autre que du bruit. De la même manière, nous composons des sensations visuelles complexes, des odeurs et des expériences haptiques. Regarder une peinture est un processus. Le spectateur part de quelque part, dirige ses yeux ailleurs, se souvient de ce qu'il vient de voir et réalise le potentiel de la sensation présente. L'intervalle de temps du présent (Husserl a déclaré que la rétention et la protention accompagnent toujours le présent) permet l'affection et l'auto-affection. Inconsciemment, une sensation présente déclenche des sensations passées et une action réflexe en tant que potentiels. Au niveau conscient, nous sommes conscients du passé (mémoire) et du futur (potentiel). Dans un état d'autoconscience, nous sommes conscients que le présent est intrinsèquement entrelacé avec le passé et le futur.

Dans le plan de l'immanence, la notion d'expérience esthétique s'évanouit. Ce n'est pas un sujet qui a des expériences esthétiques de, disons, la beauté et le charme, ou l'harmonie. Et ce n'est certainement pas la représentation qui donne à un sujet une expérience esthétique. C'était trois concepts transcendantaux en une seule phrase. Le plan d'immanence, ou 'A life' comme l'appelle Deleuze, produit 'un objet'.[21]. Bien sûr, il y a des sujets qui regardent l'art représentatif et qui ont des expériences esthétiques, mais cette description de la réalité est très construite, elle est intégrée dans des constructions sociopolitiques et culturelles, ainsi que religieuses. Elle renforce les structures ou les clichés existants. Pour que l'art ait la force disruptive que Deleuze n'est pas le seul à revendiquer, mais qui est une exigence très commune tout au long de la modernité, il doit descendre sur le plan de l'immanence, et en étendre le rhizome. L'immanence est anti-dialectique et ne renvoie pas à une fausse conscience.

Deleuze utilise les peintures de Bacon pour montrer que la peinture a toujours été abstraite. La manière dont Bacon traite la force, la forme, la couleur, la matière, le rythme, le couplage, etc. illustre comment les éléments picturaux étaient à l'œuvre à tout moment. Nous devons regarder au-delà du récit de la peinture figurative pour comprendre la peinture.

Kandinsky et les lois cosmiques

Lorsque Kandinsky s'est penché sur la représentation, deux réalités ontologiques sont devenues accessibles : la réalité intérieure (spirituelle, émotionnelle, psychologique et sensuelle) et la réalité abstraite (formelle, mathématique et physique). Nous revendiquons des lois pour ces deux domaines. Une grande variété de théories esthétiques modernes en découlent dans des domaines tels que la psychologie empirique, l'esthétique de l'information, la théorie de la forme et la phénoménologie. Ces lois semblent être complexes et nous sommes loin d'en avoir une bonne compréhension à ce jour. Ce que nos tentatives de découvrir les lois sous-jacentes ont en commun est une focalisation sur les processus, plutôt que sur les objets.

Au début des années 20th siècle, les deux tendances se sont fortement développées. Au sein des mouvements d'avant-garde européens, une philosophie vitaliste s'opposait à une esthétique matérialiste de la machine. En 1936, l'année où Konrad Zuse construisit le premier ordinateur appelé Z1-Alfred Barr publia son fameux diagramme Cubisme et art abstrait. En 1909, Barr avait identifié "l'esthétique de la machine" comme une notion centrale qui influençait tout sauf l'expressionnisme (abstrait). Il a fallu près de 30 ans (milieu des années 60) avant que les artistes informaticiens n'émergent enfin. Bien qu'ils fussent généralement considérés comme des ingénieurs plutôt que comme des artistes, ils représentaient une nouvelle race d'expérimentateurs, à la croisée de l'art et de la science, à l'instar des hommes de la Renaissance qui avaient résolu le problème des "deux cultures" de C.P. Snow. Mais jusqu'à aujourd'hui, il semblait que ces deux cultures n'avaient pas été réunies.[22].

C'est avec l'art informatique de 1960 que le côté matérialiste de cette division culturelle a tenté de combler le fossé par l'intelligence artificielle. Les approches adoptées dans la foulée de la Seconde Guerre mondiale ont considérablement varié à travers le monde. Aux États-Unis, nous trouvons une approche empirique orientée vers la pratique et issue de laboratoires industriels. De l'autre côté (en Europe), leurs approches étaient inspirées par la philosophie et la psychologie, nées dans les laboratoires informatiques universitaires et théoriques, mathématiques et politiques par nature. En 1965, aux laboratoires Bell dans le New Jersey, Michael Noll a soumis l'œuvre de Piet Mondrian à un "test de Turing-Art". La question était simple : un ordinateur peut-il générer un art qui serait considéré comme égal à l'art fait par l'homme (par Mondrian) ? Au même moment, à Tokyo, le Computer Technique Group (CTG) explorait les premiers concepts de production d'art robotique. Et à Stuttgart (Allemagne), Max Bense a inspiré ses étudiants pour appliquer son Information Aesthetic à l'ordinateur. Dans le "manifeste" de l'art informatique de Bense, il déclare

L'esthétique générative implique donc une combinaison de toutes les opérations, règles et théorèmes qui peuvent être utilisés délibérément pour produire des états esthétiques (à la fois des distributions et des configurations) lorsqu'ils sont appliqués à un ensemble d'éléments matériels. Hence generative aesthetics is analogous to generative grammar, in so far as it helps to formulate the principles of a grammatical schema-realizations of aesthetic structure.[23]

Cette citation pose plusieurs questions, notamment : Comment un artiste interagit-il avec un plan ? Comment les marques forment-elles des symboles ? Quand la distribution particulière d'éléments visuels est-elle considérée comme esthétique ou artistique ? Pouvons-nous étudier ce processus dans la mesure où nous pouvons le formaliser ? Et s'il était formalisé, serait-il possible de le transférer aux machines ?[24]

En 1954, Max Bense a été invité à enseigner l'"information" à l'Ulm School of Design par son ami et artiste concret Max Bill. Bill était également l'un des étudiants de Kandinsky au Bauhaus et c'est à cette époque qu'il a travaillé à l'introduction de la troisième édition allemande de l'ouvrage de Kandinsky, "La vie". Point et ligne en surface, or Point and Line to Plane. Dans Point and Line to Plane (publié pour la première fois en allemand en 1926 pendant la période du Bauhaus de Kandinsky de 1922 à 1933), Kandinsky parle de structures grammaticales, de termes numériques et d'une future science pour l'esthétique :

La multiplicité et la complexité de l'expression de la "plus petite" forme obtenue, après tout, par de légères modifications de sa taille, servent à l'esprit réceptif d'exemple plausible de la puissance et de la profondeur de l'expression des formes abstraites. Au fur et à mesure du développement de ce moyen d'expression dans le futur, et du développement de la réceptivité de l'observateur, des concepts plus précis seront nécessaires, et ceux-ci seront certainement, dans le temps, obtenus par la mesure. L'expression en termes numériques sera ici indispensible.[25]

La relation entre l'appel à la mesure de Kandinsky et les débuts de l'art informatique a été abordée à de nombreuses reprises par les historiens de l'art. Max Imdahl[26] a mis en contraste l'esthétique de Bense avec celle de Kandinsky. Cumhur Erkut a souligné les parallèles entre l'art informatique et Kandinsky[27]. L'artiste informatique Joseph H. Stiegler[28] voit Kandinsky comme un précurseur de l'art informatique. Et Frieder Nake se réfère à la notion de Kandinsky d'une nécessité intérieure[29]. Mais étant interviewé par Nierendorf en 1937, Kandinsky répond à sa question de savoir si l'art abstrait n'a plus de lien avec la nature :

Non ! Et non encore ! La peinture abstraite laisse derrière elle la "peau" de la nature, mais pas ses lois. Permettez-moi d'utiliser les "grands mots" des lois cosmiques. L'art ne peut être grand que s'il se rapporte directement aux lois cosmiques et leur est subordonné. On perçoit ces lois sans s'en rendre compte si l'on aborde la nature non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il faut être capable non seulement de voir la nature, mais de l'expérimenter. Comme vous le voyez, cela n'a rien à voir avec l'utilisation d'"objets". Absolument rien ![30]

Ici, Kandinsky s'oppose violemment à une forme naïve de matérialisme. Alors que Kandinsky cherchait à Munich une connexion avec la nature intérieure en Le spirituel dans l'art (1911), le linguiste suisse Ferdinand de Saussure a tenu sa conférence sur l'enseignement de l'anglais. Troisième cours de conférences en linguistique générale (1910-1911) à Genève, et le philosophe français du vitalisme et de l'immanence Henri Bergson a déclaré dans sa conférence La perception du changement donné à Oxford (1911) :

Mon présent, à ce moment-là, c'est la phrase que je suis en train de prononcer. Mais c'est parce que je veux limiter le champ de mon attention à ma phrase. Cette attention est quelque chose qui peut être allongée ou raccourcie, comme l'intervalle entre les deux points d'une boussole. Pour l'instant, les points sont juste assez éloignés pour aller du début à la fin de ma phrase ; mais si la fantaisie me prenait de les étendre plus loin mon présent embrasserait, en plus de ma dernière phrase, celle qui l'a précédée : tout ce que j'aurais dû faire, c'est en adopter une autre punctuation.[31]

A ce stade, il est intéressant de voir comment Bergson traite la ponctuation comme un moyen d'étendre l'attention. Le latin romain et médiéval, par exemple, ne connaît pas la ponctuation comme fermeture des phrases. L'arrêt complet de la phrase est une invention plutôt moderne. Comment était-il possible de lire et d'écrire sans arrêts complets et sans ponctuation ?

Je ne veux pas suggérer que Kandinsky répond directement au paragraphe cité de Bergson, mais Kandinsky (1866-1944) était un contemporain d'Henri Bergson (1859-1941). En 1913, Max Scheler annonça que la réception de Bergson en Allemagne - qui avait des éléments de hype - devait être dépassée.[32] Hilary Fink (1999) donne une vue d'ensemble de la relation entre les deux in Bergson et le modernisme russe (1900-1930).[33] Elle affirme que pendant les années 20 et 30 de lath Au début du XXe siècle, presque tous les intellectuels en Russie étaient familiarisés avec les idées de base des livres de Bergson Introduction à la métaphysique (1903) et Évolution créative (1907).

Grâce à Bergson, nous pouvons mieux comprendre l'extraction remarquable du point de vue de Kandinsky à partir de la phrase "Aujourd'hui je vais aux films" au début du Point and Line to Plane. Il continue avec :

Aujourd'hui, je vais au cinéma.

Today I am going. Au cinéma

Today I. am going to the cinema

. Aujourd'hui, je vais au cinéma

Kandinsky nous laisse avec la forme d'une phrase écrite des temps pré-modernes sans un arrêt complet et un élément graphique isolé - ou un point - qui est maintenant libre d'acquérir d'autres significations. Dans Petits articles sur grandes questions (1919), Kandinsky décrit comment notre "œil accoutumé répond de manière dispassionnée aux marques de ponctuation,"[34] que "l'expedience extérieure et la signification pratique de l'ensemble du monde qui nous entoure ont dissimulé l'essence de ce que nous voyons et entendons derrière un voile épais", et que "ce voile épais cache la matière inexhaustible de l'art".[35] Kandinsky poursuit en disant "Dans ces quelques lignes, je ne m'attarderai que sur l'un de ces êtres, qui, dans ses petites dimensions, n'approche "rien," mais possède une puissante force vivante-le point".[36] La description de Kandinsky du point géométrique comme "union du silence et de la parole" identifie la ponctuation comme un centre de gravité zéro à partir duquel la signification est construite. Les pauses entre les mots sont aussi importantes que l'enchaînement des mots lui-même. Le point "appartient au langage et signifie le silence". En outre

Ce faisant, je fais abstraction du point de vue de ses conditions de vie habituelles. Il est devenu non seulement non expéditif, mais aussi non pratique, nonsensique. Il a commencé à rompre les conventions de son existence ; il est au seuil d'une vie indépendante, d'un destin indépendant. L'épais voile s'est étendu du haut en bas de l'échelle. L'oreille astounded perçoit un son inhabituel, la nouvelle parole de ce qui semblait être un être sans voix.[37]

And finally Kandinsky says, "farewell to the now insane punctuation mark and sees before him a graphic and painterly sign. Le point, libéré de son destin coercitif, est devenu le citoyen d'un nouveau monde de l'art".[38] Kandinsky extrait ce qu'on appelle en science un "point de notion primitive" de l'architecture, de la danse, de la musique, du woodcut, etc. Le point est un élément qui apparaît dans toutes sortes de médias artistiques. Il est remarquable que Kandinsky n'extraie le point que des médias artistiques et non des objets ou des phénomènes quotidiens. Le point est donc dérivé de l'art - et non de la nature ou de la science - et c'est un élément de l'esprit humain.

Interpréter Kandinsky:

Bergson parle d'une contraction comme l'un des cinq sens de la subjectivité.[39] "Comme nous allons nous efforcer de le montrer, même la subjectivité des qualités sensibles consiste avant tout en une sorte de contraction du réel, opérée par notre mémoire".[40] Cette contraction - où la distance entre l'objet perçu et le cerveau est nulle - est le point où l'affection apparaît, où la subjectivité et la personnalité s'établissent, et où la perception et la mémoire sont reliées. Tout comme Kandinsky, le point est donc un élément clé qui a besoin d'être exposé à une force. Lorsqu'un point est déplacé, il laisse une trace dans la mémoire. Lorsqu'il est dessiné ou dansé, sonorisé et moulé, il devient une ligne.

Extraire le point de la langue écrite et l'introduire dans la peinture en tant qu'élément formel est radical dans son approche intermédiale - terme utilisé dans les années 60 par Dick Higgins en relation avec la poésie (1966). Au cours des années 60, Gene Youngblood a développé le concept de cinéma élargi (1970) et Bense a postulé l'esthétique générative (1965). Les années 60 ont été dominées par une forte tension-d'une part, il y avait la théorie scientifique, cybernétique, sociologique et systémique, et d'autre part, il y avait la conscience élargie, la culture hippie et le pouvoir des fleurs, l'exploration radicale des processus dans l'art et l'intermédia. Comme aucune autre période, les années 60 ont également été synonymes de conceptualisme. L'art informatique est né des mathématiques et des concepts purs. En tant que poète, Kandinsky a anticipé des idées centrales des années 60, lorsqu'il a extrait le point d'une phrase du cinéma pour trouver une loi numérique précise pour l'art. Les compositions de Kandinsky suivent une logique interne. Cette logique se déploie sur la toile, suit la théorie des couleurs et la géométrie, et naît dans l'esprit du peintre. La toile, la théorie et l'esprit sont entrelacés. Cette toile a inspiré les premiers artistes graphiques informatisés. It-at least in theory-translated easily into the cybernetic circles and flow chart architecture of the mainframe computing age.

Mais c'est Gilles Deleuze dans son Logique de la sensationqui ancre cette toile plus profondément dans la sensation.[41] Il redéfinit les notions de machinique, de virtuel et de numérique et explore la triade concept, affect et perception comme constitutive d'une notion élargie de subjectivité. Cette subjectivité s'oppose à un cogito métaphysique. Elle s'engage plutôt dans des formes de déterritorialisation et se connecte avec ou devient un corps sans organes (ou un monde stratifié). L'art pour lui est une rencontre, ou une connexion entre des machines-art et des machines-sujets.[42] La connexion est rhizomatique. L'art incite le spectateur à devenir sa matière. En relation avec le traitement du point par Kandinsky, le sujet-machine explore la transition du devenir. Dans le glissement des événements, le point entre en existence sur le plan de l'image et est mis en mouvement. Le moment de l'entrée en existence sur un plan d'image correspond à la formation de la subjectivité, ou "A life", dans le plan de l'immanence.[43]

L'extraction du point par Kandinsky au début de sa publication centrale sur le Bauhaus contraste fortement avec la déduction de Paul Klee au début de sa Apprentissage de la forme et de la conception pendant sa période Bauhaus 1920-31.[44] Pour Klee, le point est gris parce qu'il n'est ni noir ni blanc, et pourtant noir et blanc en même temps. Il n'est ni en haut ni en bas, et pourtant les deux à la fois. Il est unidimensionnel. Pour Klee, l'élévation du point à une "configuration" centrale (shaping) est cosmogénétique. Et donc, le point ressemble à l'œuf.[45] Alors que pour Klee l'analogie avec la vie - en particulier la structure cellulaire des œufs - est très explicite dans les pages suivantes de son livre et que le lien avec la vie dans le livre de Kandinsky est moins littéral. Michel Henry décrit ce processus comme suit :

Cependant, si le point est situé à sa place dans un texte écrit et joue son rôle normal, il est accompagné d'une résonance que l'on pourrait appeler sa résonance dans l'écriture. Son déplacement à l'intérieur de la phrase puis à l'extérieur de la phrase dans un espace vide produit un double effet : la résonance d'écriture du point diminue, tandis que la résonance de sa forme pure augmente. A tout moment, ces deux tonalités sont apparues alors qu'il n'y avait qu'une seule, deux modalités de vie invisible en nous, quand il n'y avait qu'une seule forme objective dans le monde et qu'il n'y avait encore qu'un seul point devant nous. La dissociation radicale et désormais indéniable des éléments externes et internes de la peinture se produit par la force invincible de l'analyse essentielle, si, comme dans le cours de l'expérience que nous venons d'effectuer, c'est le cas que l'externe reste numériquement un tandis que l'interne est dupliqué et est devenu un "double son".[46]

L'interprétation de Kandinsky par Michel Henry se concentre sur la notion de vie. En tant que philosophe de la phénoménologie radicale, il s'efforce de dépasser la conception épistémique de l'art.é du monde en pénétrant dans sa force interne, ou vie. Dans la tradition des philosophes qui recherchent des forces internes telles que la volonté (Schopenhauer), la puissance (Nietzsche) et l'esprit (Hegel), Henry a la ressemblance la plus proche de Bergson (élan vital) et Deleuze (Plane of Immanence / A life). Si Henry partage avec Kandinsky un fort enracinement dans le christianisme, cette racine commune n'est pas essentielle pour l'analyse actuelle de Kandinsky.[47] Pour Henry, la recherche d'intériorité de Kandinsky peut être décrite par l'équation suivante : "Intérieur = intériorité = invisible = vie = pathos = abstrait".[48] Lorsqu'un artiste, ou l'art en l'occurrence, regarde en avant, il crée un espace intérieur dans lequel ce qui est invisible est sur le point d'être rendu visible. En même temps, ce qui est invisible est gouverné par les forces de la vie. Dans une auto-affection (pathos), elle devient conscience et peut être exprimée de manière abstraite. Henry a deux idées apparemment folles :

- Le contenu de la peinture, de toutes les peintures, est l'intérieur, la vie invisible qui ne cesse pas d'être invisible et reste à jamais dans l'obscurité, et 2. les moyens par lesquels elle exprime ce contenu invisible-formes et couleurs sont elles-mêmes invisibles, dans leur réalité et leur sens originels, à tout moment. [49]

Ainsi, la vie invisible comme pathos auto-affecté, qui en tant que forces sous-jacentes est antérieure à la subjectivation, établit la résonance et le rythme entre le plan de l'image et l'intérieur du monde. C'est à travers la notion de vie que Henry voit le lien entre le vu et le voyant, entre l'interne et l'externe. C'est sa réponse à la question de savoir comment l'harmonie préétablie entre l'esprit et le monde peut être expliquée.

Double son

Ce qui est intéressant dans la citation de Henry mentionnée ci-dessus, c'est le 'double son'. Selon Deleuze, Foucault a toujours été "hanté" par le double, pour lui "le double n'est jamais une projection de l'intérieur," mais "une intériorisation de l'extérieur". Nous pouvons le voir dans la peinture de René Magritte "The Treachery of Images" de 1928. Une image de pipe et une phrase "C'est ci n'est pas une pipe" sont placées l'une à côté de l'autre sur une toile. Quel est leur rapport ? Que pouvons-nous apprendre d'une phrase qui affirme avec vérité que la représentation n'est pas le représenté ? Selon Deleuze, nous apprenons de l'analyse de Foucault de cette énigme, à propos du passage de la phénoménologie à l'épistémologie. Ni l'affirmation "C'est ci n'est pas une pipe", ni la représentation visuelle, ne se réfèrent réellement à un extérieur. Ils restent dans le domaine de la connaissance. Deleuze va plus loin en affirmant que "quand on voit une pipe, on dit toujours (d'une manière ou d'une autre) : "ceci n'est pas une pipe" comme si l'intentionnalité se refusait à elle-même".[50] Mais si nous perdons le lien avec le monde extérieur à cause du rejet de l'intentionnalité, comment pouvons-nous le rétablir ? Selon Foucault, "Kandinsky a livré la peinture à partir de cette équivalence : non pas qu'il ait dissocié ses termes, mais parce qu'il s'est débarrassé en même temps de la ressemblance et du fonctionnement représentatif".[51]

Et comment cette livraison peut-elle être réalisée ? Lyotard identifie le rythme comme un lien central :

"C'est ainsi que ce qui est donné un par un, souffle par souffle, ou, comme le dit Bergson, 'choc'. [ébranlement] by shock, in the amnesiac material point, is retracted', condensed as though into a single high-frequency vibration, in perception aided by memory. La différence pertinente entre l'esprit et la matière est l'une des suivantes rhythm."[52]

Pour Deleuze, le choc du film et le remplacement du figuratif par la figure (Bacon), ou du code par le diagramme, marque le passage d'une pensée représentative (perspective), à une pensée structuraliste - basée sur le processus. Si les mécanismes de cette transition doivent être exprimés, les résultats sont sensibles dans une virtualité en expansion rapide au-delà de l'expérience individuelle. "Voir, et plus généralement la sensation, devient alors "expérimental" juste quand il rencontre ou présente quelque chose d'"irreprésentable", voire d'"inhumain", avant le code ou le discours". [53]

Nous devons apprendre à "voir" les événements dans l'art, et pas seulement dans l'art processuel. Lorsque Whitehead a introduit sa philosophie du processus la même année, Heidegger a publié Le temps et l'êtrenous avions une alternative quant à la manière de procéder dans le 20th century[54]. Jusqu'à ce que Deleuze réintroduise la philosophie de Whitehead et de Bergson,[55] et son application à la peinture (Bacon) et au cinéma (image-mouvement), l'héritage de Whitehead avait été négligé. Le changement radical vers les processus (Whitehead) et le devenir (Bergson), comme opérant ontologiquement, principalement vers les substances et la dualité sujet-objet, offre une compréhension plus profonde du potentiel des rencontres à travers l'art. Grâce au traitement technologique du temps : enregistrement, projection, feedback, computation, simulation et animation, nous sommes en mesure de réfléchir aux conditions spéciales et temporelles de l'art. Ici, la machine entre dans le 'plan de l'immanence', cette couche de réalité qui existe avant la subjectivité, qui structure les images de perception, les représentations du monde, et l'œil non-humain. L'œil non-humain de Dziga Vertov - introduit par le cinématographe de Henri Bergson -et la métaphore centrale de Deleuze, cinéma 1 livre, a un équivalent dans l'ordinateur. Ses lois sont non-optiques, mais fonctionnent avec des images internes, leur description est mathématique, précise, et guidée par la machine. L'œil de la caméra et l'ordinateur, ainsi que le plan de l'immanence, se rejoignent dans la notion de Deleuze de la machine et du rhizome. Nous avons maintenant les outils pour comprendre l'impact complet de la mention marginale de Kandinsky dans l'ouvrage de Deleuze Logique de la sensation:

"L'espace optique abstrait n'a pas besoin des connexions tactiles que la représentation classique organisait encore. Mais il s'ensuit que ce que la peinture abstraite élabore n'est pas tant un diagramme qu'un code symbolique, sur la base de grandes oppositions formelles. Il remplace le diagramme par un code. Ce code est "numérique", non pas dans le sens du manuel, mais dans le sens d'un doigt qui compte. Les "digits" sont les unités qui regroupent visuellement les termes en opposition. Ainsi, selon Kandinsky, vertical-blanc-activité, horizontal-black-inertia, etc. Il en découle une conception du choix binaire qui s'oppose au choix aléatoire. La peinture abstraite est allée très loin dans l'élaboration d'un tel code pictural (comme dans "l'alphabet plastique" d'Auguste Herbin, dans lequel la répartition des formes et des couleurs peut se faire en fonction des lettres d'un mot). C'est le code qui est responsable de répondre à la question de la peinture aujourd'hui : qu'est-ce qui peut sauver l'homme de "l'abîme", du tumulte extérieur et du chaos manuel" ?[56]

L'art ne peut en aucun cas être réduit à l'objet pur. La surface est un écran sur lequel des événements de rencontres sont invités. La logique de la perception n'est pas une interprétation, ni une contextualisation historique ; ce n'est pas une analyse reconstructive des intentions ou des conditions externes. L'héritage de Kandinsky est la recherche des lois de la perception - sa logique. Il y a une longue tradition qui lie le cortex cérébral à la surface dans un plan d'immanence. Les médias permettent d'amplifier cette connexion profonde ; ils peuvent faire en sorte que les processus soient expérimentés.

Parmi les nombreuses pensées provocantes de D+G, il y a une pensée provocante particulière en Qu'est-ce que la philosophie ? qui s'adresse à l'art abstrait. D+G disent "il n'y a qu'un seul plan dans le sens où l'art n'inclut pas d'autre plan que celui de la composition esthétique".[57]. Three pages plus tard, ils disent :

"L'art abstrait ne cherche qu'à raffiner la sensation, à la dématérialiser en mettant en place un plan de composition architectonique dans lequel elle deviendrait un être purement spirituel, une pensée et une matière de pensée radiante, non plus une sensation de mer ou d'arbre, mais une sensation du concept de mer ou du concept d'arbre".[58]

La référence à Mondrian (mer et arbre) et à Kandinsky (spirituel) ne peut pas être ignorée, surtout après qu'ils se sont adressés aux deux artistes par leur nom, juste avant les passages cités. Ils écrivent :

"N'est-ce pas là la définition même du percept - rendre perceptibles les forces imperceptibles qui peuplent le monde, nous affectent et nous font devenir ? Mondrian y parvient par de simples différences entre les côtés d'un carré, Kandinsky par des 'tensions' linéaires, et Kupka par des plans incurvés autour du point". [59]

La référence à Kandinsky fait partie d'un tour de force à travers le monde de l'art. Travaillant avec la triade percept, affect et concept, l'art est ancré dans le 'plan de la composition', par opposition au 'plan de l'immanence' en philosophie, et au 'plan des coordonnées simplement indéfinies'.[60]. D+G ont été attaqués pour leur attitude non scientifique. La caractérisation de la science comme un 'plan de coordonnées simplement indéfinies' est en effet moins charmante, car il s'agit d'une tentative de rejeter la science en tant que méthode de production de connaissances, qui est moins capable d'expliquer l'existence. Par conséquent, D+G font la différence entre la composition de la science et la composition esthétique. D+G veulent réserver la notion de composition à l'esthétique, et discréditer la composition scientifique (p.192). Cette distinction aborde bien entendu l'émergence de l'art abstrait. L'attitude scientifique de Mondrian, Kandinsky et Kupka (entre autres) est repoussée, et le rôle de l'art comme restauration de l'infini est souligné. Il est toujours un peu confus de voir avec quels concepts lourds D+G opèrent à l'intérieur afin d'établir une philosophie matérialiste. L'objectif du chapitre sur la perception, l'affect et le concept est de fonder l'art au sein de la matière. La relation entre la matière et la sensation, par exemple, est profondément inspirée par Bergson. Bergson pensait que la matière s'étendait à la sensation, sans quoi il serait difficile d'expliquer comment nous pouvons ressentir quelque chose qui ne touche pas nos sens. Ce mouvement est nécessaire après que la notion de représentation a été rejetée. Nous ne collectons pas de copies représentatives de ce que nous percevons, nous le percevons plutôt directement. Le dualisme sujet-objet est une construction, tout est déjà relié à tout ; ce sont seulement les relations entre toutes les choses qui doivent être comprises (Leibniz). En rétablissant la connectivité de la réalité, le problème devient l'établissement des centres, des perspectives et de la pensée. D+G propose la notion de territoires. Les animaux définissent des territoires ; il y a différentes strates de territoires présents de manière synchronisée dans un espace donné. Les territoires des animaux se confondent avec ceux des chiens et des oiseaux. Les animaux marquent leurs territoires par des odeurs, des sons ou des couleurs. Les oiseaux attirent leurs compagnons par des motifs, et si leur motif de plumes ne suffit pas à attirer des compagnons, ils créent des motifs colorés comme les oiseaux nicheurs. Les oiseaux, pour J+G, sont des artistes. L'art n'est pas exclusivement humain. Par l'art, nous pouvons devenir des animaux (comme Deleuze l'a montré avec Bacon, ou penser à Beuys "I like America, and America likes me" 1974). Nous pouvons même devenir minéraux, comme dans le prélude de Stan Brakhage à "Dog, Star, Man" 1961-64). Le plan de composition s'étend ainsi au-delà de l'humain. Ce n'est pas difficile à voir ; nous voyons des motifs, des symétries et des attracteurs dans toute la nature. Par analogie avec l'animal, qui définit un territoire, les artistes créent des maisons dans leur art. D+G parlent de manière littérale des murs et des fenêtres dans les peintures, mais l'étendent plus tard aux maisons microscopiques et macroscopiques métaphoriques. L'essentiel est la création d'un territoire dans lequel la figure est placée. Le territoire définit le sujet. Si l'art est limité au plan de la composition, comment les oiseaux entrent-ils dans le plan de la composition, d'une part, et comment l'art complexe refuse-t-il d'entrer dans le plan de l'immanence, d'autre part ? D+G disent :

"Tout (y compris la technique) se passe entre les composés de la sensation et le plan esthétique de la composition. (...) La sensation composite, faite de perceptions et d'affects, déterritorialise le système d'opinion qui rassemblait les perceptions et affections dominantes au sein d'un milieu naturel, historique et social. Mais la sensation composite est reterritorialisée sur le plan de la composition, parce qu'elle y produit ses maisons, parce qu'elle y apparaît à l'intérieur de cadres verrouillés ou de sections jointes qui entourent ses composants ; des paysages qui sont devenus des perceptions pures, et des personnages qui sont devenus des affects purs. En même temps, le plan de la composition implique la sensation dans une déterritorialisation supérieure, en la faisant passer par une sorte de décadrage qui l'ouvre et la brise sur un cosmos infini. (...) Peut-être que la particularité de l'art est de passer par le fini afin de redécouvrir, de restaurer l'infini". [61]

Bergson

Laisse-moi essayer une autre fois. Henri Bergson décrit l'intersection de la conscience présente avec la mémoire, et le plan (non spécifié) :

"... notre corps n'est rien d'autre que la partie de notre représentation qui est toujours en train de renaître, la partie toujours présente, ou plutôt celle qui, à chaque instant, est juste passée. En tant qu'image, le corps ne peut pas stocker d'images, car il forme une partie des images, et c'est pourquoi c'est une entreprise chimérique de chercher à localiser des perceptions passées ou même présentes dans le cerveau : elles ne sont pas en lui ; c'est le cerveau qui est en elles. Mais cette image particulière qui persiste au milieu des autres, et que j'appelle mon corps, constitue à chaque instant, comme nous l'avons dit, une section du devenir universel. C'est alors la lieu de passage des mouvements reçus et renvoyés, un hyphen, un lien de connexion entre les choses qui agissent sur moi et les choses sur lesquelles j'agis - le siège, en un mot, des phénomènes sensorimoteurs.

Si je représente par un cône SAB, la totalité des collections accumulées dans ma mémoire, la base AB, située dans le passé, reste immobile, alors que le sommet S, qui indique à tout moment mon présent, avance de manière incessante, et touche aussi de manière incessante le plan mobile P de ma représentation réelle de l'univers. En S, l'image du corps est concentrée, et, comme elle appartient au plan P, cette image ne fait que recevoir et restaurer des actions émanant de toutes les images dont la plane est composé."[62]

La mémoire du corps qui est décrite ici est structurellement similaire au point extrait de la phrase, "Aujourd'hui je vais aux films". Le point issu de la fin de la phrase qui décrit une intention d'aller vers l'image en mouvement, une pensée enregistrée, une série d'images temporelles, un flux de conscience externalisé, est libéré de sa fonction syntaxique et mis en mouvement sur le plan. L'image du corps et le point sur le plan résonnent, et un rythme s'établit. Dans Qu'est-ce que la philosophie ?" Deleuze says :

"La grandiose perspective leibnizienne ou bergsonienne selon laquelle toute philosophie dépend d'une intuition que ses concepts évoluent constamment par de légères différences d'intensité est justifiée si l'intuition est pensée comme l'enveloppe de mouvements infinis de la pensée qui passent constamment à travers un plan d'immanence".[63]

Le plan de l'immanence est l'une des idées les plus riches et les plus fondamentales de la philosophie de Deleuze. Elle est au centre de Une vie, et c'est sa réponse au problème du dualisme sujet-objet. Le plan de l'immanence est essentiellement lié à toutes les formes d'existence. C'est peut-être là que le sens est constitué. L'extraction par Kandinsky du point de la syntaxe, de la performance ou de l'architecture, et le processus de mise en mouvement est peut-être l'un des accomplissements les plus fondamentaux du XXe siècle.th l'art du XXe siècle. Le point est intrinsèquement intermedia. En tant qu'extension rigoureuse du zéro au sens mathématique du terme, il est un candidat de choix pour une force de connexion.

John Rajchman a consacré un chapitre de "Constructions" 1995 à la notion d'abstraction chez Deleuze. Il se concentre sur le traitement par Deleuze de la ligne dans la peinture de Pollock et souligne que Deleuze voit dans Pollock la ligne comme une catastrophe, comme une intersection de lignes qui créent un platonisme inversé. Ce n'est pas la forme qui est à l'origine, que l'on ne voit que comme une ombre sur le mur, mais l'espace chaotique abstrait. La ligne de Pollock est une ligne gothique, c'est-à-dire une ligne qui ne détermine pas une forme, qui n'est pas concave ou convexe, qui ne sépare pas ou n'inclut pas, mais juste une ligne qui passe des points. Nous pouvons regarder la ligne comme étant des connexions entre 2 points, ou comme une ligne qui passe par des points infinis. Définir la ligne en partant du point, ce serait définir la ligne à partir du point abstrait. C'est ce qu'a fait Kandinsky, et c'est là que Rajchman affirme que l'abstraction de Kandinsky est traditionnelle (greenbergian, self-reflexive modernistic), qui ne capture pas le platonisme inversé deleuzien. Pollock, selon Deleuze, comprend la ligne comme étant abstraite, comme faisant partie de cet espace abstrait et étant antérieure à toute forme. Si Rajchman a raison de critiquer le concept de ligne de Kandinsky, il donne lui-même l'indice d'une compréhension correcte du point comme abstraction deleuzienne :

"Expliquer par abstraction, c'est commencer par des formes abstraites et se demander comment elles sont réalisées dans le monde ou extraites de celui-ci. Mais expliquer ces abstractions elles-mêmes, c'est les réintégrer dans un monde "pluratiste" plus vaste (et plus petit) qui inclut des multiplicités qui subsistent dans les formes et induisent des variations en elles, alertant leurs connexions avec d'autres choses".[64]

C'est ce que fait Kandinsky lorsqu'il extrait le point de différents médias. L'art est placé dans l'espace abstrait et commence déjà avec le préhistorique. L'abstraction sous forme de généralisation ou de réduction n'est qu'un phénomène moderne spécifique à l'Occident. Mais c'est précisément cette recherche de l'espace abstrait qui a poussé Kandinsky et Klee à s'opposer à Mondrian ou Malevich.

Deux positions exemplaires par rapport à l'œuvre de Kandinsky méritent d'être mentionnées. 1957 Peter Selz établit un lien direct entre Bergson et Kandinsky. Selz déclare : "Sa philosophie trouve peut-être le parallèle le plus étroit dans la pensée d'Henri Bergson".[65] Et il appuie sa comparaison par la citation suivante : "l'art, qu'il s'agisse de peinture ou de sculpture, de poésie ou de musique, n'a pas d'autre objet que de balayer les symboles utilitaires, les généralités conventionnelles et socialement acceptées, en bref, tout ce qui éloigne la réalité de nous, afin de nous mettre face à face avec la réalité elle-même".[66] Selz souligne que pour Kandinsky, réalisme = abstraction et abstraction = réalisme. Il décrit comment Kandinsky déduit la ligne de l'hyphe décontextualisée et l'inter-linkage de la peinture pure, de la musique pure et de la poésie pure. Selz roots this connection in the 19th siècle de la théorie de l'œuvre d'art totale et donne "Le son jaune" (1909) de Kandinsky comme exemple. (Selz se méprend sur l'aspect transmédia de l'extraction du point de Kandinsky à partir de différentes formes d'art, qui créent un lien qui va plus loin que la construction d'une œuvre d'art totale externe) Dans la conclusion, il cite l'admiration de Diego Rivera pour Kandinsky de 1931 :

"Je ne connais rien de plus réel que la peinture de Kandinsky - ni rien de plus vrai ni rien de plus beau. Une peinture de Kandinsky ne donne pas une image de la vie terrestre - c'est la vie elle-même. ... Il organise la matière comme la matière était organisée, sinon l'univers n'existerait pas. Il a ouvert une fenêtre pour regarder à l'intérieur de l'univers".[67]

La contextualisation de Kandinsky par Selz est courte. Reading Kandinsky through Bergson, Henry and Deleuze it will be evident that Kandinsky's reference to an inner necessity is deeply in what Deleuze calls a plane of immanence.

Jürgen Claus, quant à lui, donne en 1991 un placement de Kandinsky au sein de la noosphère :

"Il y a environ 100 ans, le code cosmique est entré dans les peintures de Cezanne et de Van Gogh sous la forme d'un 'code peint'. Ces peintures incarnent une prise de conscience de l''ancrage' philosophique, religieux et existentiel du code cosmique. Les données cosmiques ont été dissoutes dans un champ d'énergies peintes, plus considérées comme des choses terrestres, plus perçues comme de simples objets ou événements. Les données cosmiques ont été fondues ensemble par un transfert d'énergies. (...) La recherche de Kandinsky (...) pour une nouvelle science, 'la science de l'art' comme il l'a appelée, a commencé avec le "proto-élément de la peinture : le point", réduisant l'élément du temps au point comme sa forme la plus brève. En préparant son manuscrit Point and Line to Plane au début de la Première Guerre mondiale (il ne sera pas publié avant dix ans), Kandinsky s'est étonnamment rapproché de la définition des points (éléments d'image) comme équivalents des pixels, aussi près qu'on aurait pu l'être de cette définition à l'époque".[68]

L'interprétation de Kandinsky par Jürgen Claus est une extension logique de son intégration par l'artiste informaticien dans les années 1960. Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), coinédé en 1922 et inspiré en partie par les travaux d'Henri Bergson, a été l'un des premiers à s'intéresser à l'histoire de la pensée. Évolution créative la notion de noosphère. L'idée d'une sphère composée de la pensée humaine a pris de multiples formes au cours du 20e siècle.th siècle : du mysticisme ésotérique de Gaïa à la conscience élargie et à la théorie des systèmes.

L'affinité de Michel Henry avec Deleuze a été récemment soulignée par James William[69]. Il crédite John Mullarkey pour avoir identifié deux similitudes : l'utilisation de l'affect et leur dévouement à l'immanence. Mais il ne fait que gratter Kandinsky.

"Le plan d'immanence est lui-même actualisé dans un objet et un sujet auquel il s'attribue".[70]

Penser aux images

Henri Bergson a jeté les bases d'une philosophie basée sur la mémoire du corps. En 1896, il s'oppose à l'idée que notre esprit représente la réalité :

"L'idée que nous avons dissociée des faits et confirmée par le raisonnement est que notre corps est un instrument d'action, et d'action seulement. En aucun degré, en aucun sens, sous aucun aspect, il ne sert à préparer, bien moins à expliquer, un representation. (...) ce que le cerveau explique dans notre perception est une action commencée, préparée ou suggérée, ce n'est pas la perception elle-même".[71]

La philosophie de Bergson est centrée sur la notion d'image. Mais qu'est-ce qu'une image si ce n'est une représentation ? Une première esquisse de l'image de la pensée bergsonienne serait la suivante : le monde est constitué d'images qui se prolongent dans le système nerveux (image cérébrale) où elles deviennent mémoire (virtuelle). L'image cérébrale elle-même ne change pas, c'est plutôt un appareil qui établit des connexions, et constitue ainsi une personnalité/subjectivité, alors que les images du monde en relation avec le corps changent constamment. Le (libre) arbitre détermine ce qui est perçu consciemment ainsi que ce qui est mémorisé. Il est évident que ces images de la pensée constituent la toile de fond de la philosophie de Deleuze sur la connectivité rhizomatique. Sa philosophie, avec celle de Félix Guattari, est un plaidoyer pour la complexité. Plutôt que de suivre une certaine école de pensée, et donc d'imposer un appareil conceptuel, ils argumentent pour une analyse de la multitude donnée, décentrée, anti-hiérarchique, incluant la pensée post/non humaine, remettant en question la domination du cogito.

Lorsqu'il s'agit d'art, Bergson est plutôt traditionnel au premier abord : "Si nous réfléchissons profondément à ce que nous ressentons en regardant un Turner ou un Corot, nous trouverons que, si nous les acceptons et les admirons, c'est parce que nous avions déjà perçu quelque chose de ce qu'ils nous montrent. Mais nous avions perçu sans voir".[72] Mais c'est grâce à Deleuze que nous pouvons comprendre la complexité d'une esthétique deleuzienne/bergsonienne. Alors que Deleuze travaille avec des termes bergsoniens en relation avec l'art dans ses livres Bacon et Cinéma, à la fin de Qu'est-ce que la philosophie ? (Qu'est-ce que la philosophie ?) (1991) Deleuze et Guattari font une référence importante à Kandinsky, qui n'apparaît que dans le livre de Bacon. Kandinsky (1866-1944) étant un contemporain de Bergson (1859-1941), je souhaite étudier ses écrits théoriques en relation avec Bergson/Deleuze. Michel Henry, qui a publié en 1988 un ouvrage intitulé "La pensée de Bergson", sert de pont. Voir l'invisible, sur Kandinsky (Voir l'invisible : sur Kandinsky). Par le biais de la notion de vie, Henry offre un lien entre Kandinsky, Bergson et Deleuze.

Si A est présent/se présente à B, B a une image de A : un virus a une image d'une cellule, une grenouille d'une mouche, une caméra d'un bâtiment, un être humain d'un visage. Le virus identifie une cellule, la grenouille perçoit une mouche, la caméra enregistre un bâtiment, l'être humain perçoit consciemment un visage. Avec ou sans conscience, le monde est fait d'images. Le monde matériel est relié par la lumière et par des forces réciproques. Ces connexions sont des connexions entre les images. Les images sont donc réelles (et non des idées ou des représentations) ; elles constituent la réalité. Un arbre se présente comme une image d'un rocher ou du soleil. Bergson et Deleuze vont jusqu'à dire que la réalité est faite d'images. (Leibniz la pensait en termes de monades), et que les molécules se perçoivent les unes les autres. Cette pensée apparaît également dans le concept d'action réciproque de Kant ou le principe d'incertitude de Heisenberg. "Toutes les coutures pour prendre place comme si, dans cet agrégat d'images que j'appelle l'univers, rien de vraiment nouveau ne pourrait se produire sauf par le médium de certaines images particulières, le type de celles qui me sont fournies par mon corps".[73]

Pour Bergson et Deleuze, une image particulière est le corps et le cerveau. Nous pouvons dire que tout se présente à tout sous forme d'image (monade), mais si nous sélectionnons des images par le biais de la perception, nous traitons de matière organique, c'est-à-dire de vie. La manière dont certaines images sont reliées constitue la subjectivité. La subjectivité sous la forme d'un cerveau à l'intérieur d'un corps est une image particulière. Bergson dit que c'est comme un "échange téléphonique central". [74]. Rien n'est ajouté aux perceptions, seulement la sélection et la connexion d'"une grande multitude". [75] Ces "échange(s) téléphonique(s) central(aux)" sont des centres qui donnent naissance à la conscience :

"En d'autres termes, posons ce système d'images liées en boucle que nous appelons le monde matériel, et imaginons ici et là, à l'intérieur du système, centres d'action réelleCe que nous voulons prouver, c'est qu'il doit y avoir, autour de chacun de ces centres, des images qui sont subordonnées à sa position et variables avec elle ; que la perception consciente est obligée d'avoir lieu". [76]

Mais comment ces perceptions conscientes se produisent-elles ? Within the "zones of indetermination" certain elements have to become "actual", to be forces to become pictures :

"La représentation existe, mais elle est toujours virtuelle et neutralisée, au moment même où elle pourrait devenir réelle, par l'obligation de se poursuivre et de se perdre dans autre chose. Pour obtenir cette conversion du virtuel au réel, il serait nécessaire, non pas de jeter plus de lumière sur l'objet, mais au contraire d'obscurcir certains de ses aspects, de le diminuer par la plus grande partie de lui-même, de sorte que le reste, au lieu d'être encastré dans ses alentours comme une chose, devrait s'en détacher comme une image. Maintenant, si les êtres vivants sont, au sein de l'univers, juste des centres d'indétermination, et si le degré de cette indétermination est mesuré par le nombre et le rang de leurs fonctions, nous pouvons concevoir que leur seule présence équivaut à la suppression de toutes les parties des objets dans lesquelles leurs fonctions ne trouvent aucun intérêt". [77]

Cette image est auto-affective. La perception est accompagnée d'affection et pourrait s'étendre à la conception. Ainsi, si nous pensons aux images à travers des concepts, nous devons être attentifs à la connectivité de la réalité. Créer des connexions est un acte de créativité et, parfois, il est organisé de manière rhizomatique. Se concentrer sur l'activité à l'intérieur de ces centres est une activité d'un "corps sans organes", une prise de conscience autoréflexive de l'activité des nerfs centraux. Au sein de cette réalité d'images, nous pouvons identifier un type particulier d'images : l'art. L'art, pour la clarté de l'argument réduit ici à la peinture, est une image particulière, créée par une image (cerveau et corps/artiste) pour être perçue par une image (cerveau et corps/visiteur). L'auto-affection aux deux extrémités invite à des sensations particulières.

"Toute la difficulté du problème qui nous occupe vient du fait que nous imaginons que la perception est une sorte de vue photographique des choses, prise d'un point fixe par cet appareil spécial qu'on appelle un organe de perception une photographie qui serait ensuite développée dans la matière cérébrale par un processus chimique et psychique inconnu d'élaboration. Mais n'est-il pas évident que la photographie, si photographie il y a, est déjà prise, déjà développée au cœur même des choses et en tous les points de l'espace ? Aucune métaphysique, aucune physique même, ne peut échapper à cette conclusion. Construisez l'univers avec des atomes : chacun d'eux est soumis à l'action, variable en quantité et en qualité selon la distance, exercée sur lui par tous les atomes de matière. Introduisez les centres de force de Faraday : les lignes de force émises dans chaque direction à partir de chaque centre portent sur chacun les influences de l'ensemble du monde matériel. Appelons les monades leibniziennes : chacune est le miroir de l'univers. Tous les philosophes, alors, s'accordent sur ce point. Ce n'est que si nous considérons toute autre place donnée dans l'univers que nous pouvons considérer l'action de toute matière comme passant à travers elle sans résistance et sans perte, et la photographie de l'ensemble comme translucide : il y a là, voulant derrière la plaque, l'écran noir sur lequel l'image pourrait être affichée. Nos "zones d'indétermination" jouent en quelque sorte le rôle de l'écran. Elles n'ajoutent rien à ce qui est là ; elles n'ont que cet effet : que l'action réelle passe, l'action virtuelle reste". [78]

"Ce que tu dois expliquer, alors, ce n'est pas comment la perception se produit, mais comment elle est limitée, car elle devrait être l'image du tout, et elle est en fait réduite à l'image de ce qui t'intéresse".[79]

"Prenez, par exemple, un point lumineux P. à partir duquel les rayons impriment les différentes parties a, b, c, de la rétine. A ce point P, la science localise des vibrations d'une certaine amplitude et d'une certaine durée. Au même point P, la conscience perçoit la lumière. Nous proposons de montrer dans cette étude que les deux ont raison ; et qu'il n'y a pas de différence essentielle entre la lumière et les mouvements, à condition de restituer au mouvement l'unité, l'indivisibilité, et l'hétérogénéité qualitative que lui dénie la mécanique abstraite ; à condition aussi que nous voyions dans les qualités sensibles contractions effected par notre mémoire. La science et la conscience coïncideraient alors dans l'instantanéité". [80]

La perception a toujours une durée (parfois très courte). Avec la durée vient la mémoire. Si une perception se termine dans le temps, il y a un passé et un présent. Mais Bergson inverse le passé et le présent. Si je me souviens du passé, il devient présent, et le présent devient passé.

[1] Daniel W. Smith Deleuze sur Bacon : Trois trajectoires conceptuelles dans La logique de la sensation

[2] Rancière, Jacques, et Djordjevic, Radmila. "Y a-t-il une esthétique deleuzienne ??" Qui Parle 14, no. 2 (2004) : 1-14. Les deux citations de Deleuze sont tirées de "Qu'est-ce que la philosophie ?" p.164 et Francis Bacon. La logique de la sensation. P. 164, cité après Rancière

[3] A communality of that track of thinkers (which could easily be expanded by a few dozens light towers like Spinoza, Leibniz and Schopenhauer) is to distrust the function of language as primary access to reality.

[4] Cette structure ne change pas, même si nous élargissons le nombre de sens dans la tradition occidentale par : le chaud, le froid, la pression, la douleur, le mouvement et l'équilibre.

[5] Le projet de modernité a pour notion centrale l'autoréflexivité. L'autoréflexivité est comprise comme la constitution d'une subjectivité et d'une conscience de soi, c'est-à-dire d'un cogito. La philosophie de Deleuze a pour objectif majeur de dépasser la notion trompeuse de cogito, une pensée transcendante spéculative du 'je'. Il serait ainsi possible d'établir un lien entre les principaux mouvements artistiques autoréflexifs du XXe siècle et la philosophie.th siècle (ready-made, conceptualisme, art concret, appropriation, art systémique, etc) au projet de modernité, tandis que d'autres mouvements d'expansion ont une affinité plus proche de la philosophie de Deleuze (art abstrait, Dada, informel, conscience élargie, art+science, art numérique, art des nouveaux médias, etc).

[6] Deleuze, Gilles. Anti-Œdipe. Continuum, 2004. P.38

[7] Deleuze, Gilles. Anti-Œdipe. Continuum, 2004. P.41

[8] Is there a relation between Deleuze in Bacon's Velsquez reference, and Foucault's analysis of "Las Meninas" by Foucault ? (in : Bryson, Norman. Calligram : Essais sur la nouvelle histoire de l'art en France. Ed. Norman Bryson. Cambridge, Cambridge University Press, 1988).

[9] Deleuze, Gilles, et Guattari, Félix. Qu'est-ce que la philosophie ? Trans. Janis Tomlinson, et Graham Burchell III. Columbia University Press, 1996. P. 185

[10] Deleuze a une grande ressemblance avec la pensée bouddhiste. Compare i.e. les concepts de devenir, de pénétration, d'extinction et d'inter-être dans : Hanh, Thich Nhat. Le cœur de la compréhension : Commentaires sur le Prajnaparamita Heart Sutra. 2nd ed. Berkeley, Calif : Parallax Press, 2009.

[11] Wilson, Sarah. Le monde visuel de la théorie française : figurations. New Haven, Conn. [et autres] : Yale University Press, 2010. P. 128

[12] En Allemagne, plus tard, le "Neue Wilde". Quelle est la relation entre Baselitz et Bacon, ne sont-ils pas très semblables ?

[13] Gerbson utilise le cinématographe comme modèle de pensée externalisée : Bergson, Henri. Évolution créative. Trans . Arthur Mitchell . New York : Henry Holt & Company, 1911. p. 304 et suivantes.

[14] Schopenhauer distingue entre le Principe de Raison Suffisante de : 1) devenir (vérité empirique), 2) connaître (vérité transcendantale), 3) être (vérité logique), 4) agir (vérité méta-logique). Schopenhauer soutient que ces principes sont irréductibles les uns aux autres.

[15] Deleuze, Gilles. Francis Bacon : La logique de la sensation. Univ Of Minnesota Press, 2005. P.33

[16] Deleuze, Gilles. Francis Bacon : La logique de la sensation. Univ Of Minnesota Press, 2005. P.33ff.

[17] Les approches radicales d'Evan comme l'art auto-destructif de Gustav Metzger, les collages de Robert Rauschenberg ou le train de peinture d'Anish Kapoor ont une composante visuelle

[18] A moins de peindre des signes comme Cy Twombly ou de les retracer à travers l'histoire de la technologie comme DeMarinis. Mark Tansey, par exemple, ne peint rien d'autre que de la philosophie française postmoderne - c'est très intertextuel.

[19] Olkowski, Dorothea. Gilles Deleuze et la ruine de la représentation. Berkeley : University of California Press, 1999. P.101

[20] Par exemple, la Renaissance a développé la perspective qui ne correspond pas à notre perception parce que nous voyons de manière stéréoscopique (N. Goodmann), la caméra obscura a fourni un appareil pour créer des images détachées, semblables aux images miroir, Descartes avec son diagramme de l'œil a offert une métaphore pour penser les images comme étant représentatives. Il est important de se souvenir que les images, à l'origine, sont mystiques, religieuses, sensorielles, et qu'elles se connectent au corps pour le déterritorialiser.

[21] Deleuze, Gilles. Pure Immanence : Essais sur une vie. 2nd ed. New York : Zone Books, 2001. P.27

[22] Même si Brockman, John. La troisième culture : au-delà de la révolution scientifique. New York : Simon & Schuster, 1995. Tried to bridge that gap. Brockman était l'organisateur du festival Expanded Cinema à New York et, en tant qu'éditeur, il a relié de nombreux grands penseurs des deux disciplines.

[23] M. Bense and G. Nees, Computer-Grafik (Stuttgart : Walther, 1965) English translation in J. Reichardt, Cybernétique, art et idées (Londres : Studio Vista 1971) p.57f.

[24] Les aspects philosophiques de l'esthétique de l'information et son application à la production artistique peuvent être trouvés ici : Klütsch, Christoph. Computer Graphic-Aesthetic Experiments between Two Cultures. Leonardo October 2007, Vol. 40, No. 5 : 421-425. The article is an English summary of the German book publication : Klütsch, Christoph. L'infographie en images de synthèse : Expériences esthétiques entre deux cultures. Les débuts de l'art informatique dans les années 1960. Vienne : Springer, 2007.

[25] Kandinsky, Wassily. Point and Line to Plane. New York : Dover Publications, 1979. P. 30

[26] Le lac : Imdahl, Max (1968) : Modes dans la relation entre information esthétique et sémantique. Remarques sur l'Aesthetica de Max Bense (1965). Dans : Simon Moser (éd.) : Information et communication. Exposés et rapports des 23e Semaines universitaires internationales d'Alpbach 1967 : 145-149. Munich : Oldenbourg. : 281]

[27] Erkut, Cumhur (2000) : Mécanismes d'abstraction dans l'art informatique. Helsinki : Art@Science.

[28] "Remplaçons le terme 'dictionnaire élémentaire' par le terme 'répertoire de signes' et le terme ''dictionnaire de signes' par le terme ''répertoire de signes''.Théorie de la composition'. le mot 'répertoire de manipulation', on reconnaît dans la Formulation Kandinsky rien de moins que l'anticipation visionnaire de l'art programmatique de la théorie de l'information". Dans : Stiegler, J. H. (1970) : La transmutation. In : Art ancien et moderne. Cahier 109, 1970 : 39-41.

[29] Nake, Frieder (1974) : L'esthétique comme traitement de l'information. Fondements et Applications de l'informatique dans le domaine de la production et de la critique esthétiques. Vienne, New York : Springer. P.48f.

[30] Lindsay, Kenneth C., et Peter Vergo. Kandinsky : Écritures complètes sur l'art. New York : Da Capo Press, 1994. P.807

[31] Bergson, Henri. L'esprit créatif : une introduction à la métaphysique. Citadelle, 1997. P.151

[32] Pflug, Günther. "La réception de Bergson en Allemagne". Revue de recherche philosophique 45, no. 2 (1991) : 257-66.

[33] Fink, Hilary L. Bergson et le modernisme russe : 1900-1930. Northwestern University Press, 1998.

[34] Lindsay (1994). P.423

[35] ibid.

[36] Kandinsky "On point" 1919 in : Lindsay, Kenneth C., et Peter Vergo. Kandinsky : Écritures complètes sur l'art. New York : Da Capo Press, 1994. p. 423 et suivantes.

[37] ibid.

[38] ibid.

[39] see : Deleuze, Gilles. Bergsonisme. Trans . Barbara Habberjam . New York : Zone Books, 1990. P. 53

[40] Bergson, Henri. Matière et mémoire. Trans. W. S. Palmer . New York : Zone Books, 1990. P.34

[41] La logique de la sensation n'est pas une sensation de la logique. L'analyse passionnante de la sensation par Deleuze révèle sa logique comme étant autonome par rapport au sujet, mais non détachée de lui, comme faisant partie d'un corps sans organes, mais non désincarné. La sensation est corrélée à un espace haptique construit par l'œil. L'artiste, le peintre, le spectateur ; la sensation, la couleur, le contour ; le rythme, le diagramme, et la catastrophe ont construit la machine. La machine ne peut pas remplacer le sujet. Ce serait une erreur de catégorie, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent que coexister. Ou, en d'autres termes, il sera prometteur de regarder dans une esthétique du processus qui rejette un subjectivisme naïf ainsi qu'un objectivisme naïf, dans la tradition de l'empirisme radical.

[42] O'Sullivan, Simon. Art Encounters Deleuze and Guattari : Thought beyond Representation (Rencontres artistiques Deleuze et Guattari : la pensée au-delà de la représentation). Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2008.

[43] Gilles Deleuze parle d'un empirisme transcendantal, qui est une pensée plutôt paradoxale : Pure Immanence : Essais sur une vie. 2nd ed. New York : Zone Books, 2001. Le point de vue de Kandinsky peut servir d'étude de cas de valeur limite pour la pensée de l'immanence pure dans l'art.

[44] Klee, Paul. Théorie de la forme et de la conception. 3rd ed. Bâle [e.a.] : Schwabe, 1971. P. 3f.