Ies théories occidentales analytiques et modernes de la conscience, c'est-à-dire celles qui se veulent empiriques et scientifiques, partent toujours d'une corrélation entre la matière et la conscience. C'est en soi relativement indiscutable, puisque la plupart des systèmes de pensée partent de ce principe. La naissance et la mort marquent les points de repère de cette corrélation.

La question qui se pose maintenant est la suivante : comment se présente cette corrélation ? La conscience détermine-t-elle la matière, ou la matière détermine-t-elle la conscience, ou s'agit-il d'une interaction ?

3 variantes de la relation entre la conscience et la matière

La première varianteL'idée que la conscience détermine la matière est une position que l'on retrouve dans la plupart des courants de pensée spirituels, mais aussi dans la philosophie transcendantale analytique ou l'idéalisme. La conscience est ici une force propre qui agit par elle-même et qui est éventuellement ancrée dans une conscience supérieure. Ces systèmes de pensée ont en commun le fait qu'ils partent de soi-même au sens d'un moi autonome ou d'une âme.

La deuxième variante nous trouvons dans les constructions mentales matérialistes, c'est-à-dire les théories strictement empiriques, ou les constructions mentales analytiquement réductionnistes. Les êtres biologiques sont uniquement déterminés par des processus matérialistes. La conscience est un luxe et court après les processus matérialistes. Le libre arbitre n'existe pas, c'est une illusion qui apporte éventuellement un avantage évolutif, mais rien de plus.

La troisième varianteL'interaction est ce qui se rapproche le plus de notre ressenti quotidien. Nous nous sentons parfois poussés par notre existence matérielle, c'est-à-dire par notre corps ou par les contraintes de notre environnement. Nous avons le sentiment de fonctionner automatiquement. Mais en même temps, nous avons aussi des expériences de libre arbitre. Par exemple, lorsque nous ne pouvons pas prendre de décision ou que nous quittons des voies habituelles, nous pensons qu'il s'agit de décisions libres.

Qu'est-ce que cela signifie ?

Dans les sciences empiriques, on fait souvent remarquer qu'il existe de nombreuses études qui soutiennent la deuxième variante. En substance, les expériences se présentent comme suit : Une personne est connectée à un EEG, c'est-à-dire que ses ondes cérébrales sont mesurées. Cela peut aussi se faire de manière plus différenciée par tomographie. Ensuite, on demande aux sujets de prendre une décision. Si les appareils de mesure indiquent que la décision a été prise dans le cerveau et que cette mesure précède la décision consciemment communiquée par le sujet, on peut dire que la décision a été prise. Selon eux, le libre arbitre n'est qu'une illusion. Ce qui importe ici, c'est qu'il y ait une différence de temps, et non la durée de cette différence. Celle-ci est de toute façon de l'ordre de la milliseconde.

A quoi ressemblerait le contre-modèle, c'est-à-dire la première variante ? Le sujet prendrait une décision, l'exprimerait, puis le cerveau exécuterait l'ordre. Et à quoi cela ressemblerait-il empiriquement ? La conscience modifie l'appareil sensoriel, le corps, pour exprimer une pensée, c'est-à-dire une décision, qui est déjà prise d'une part, mais qui n'est pas encore matérialisée physiquement d'autre part. Pendant l'expression de la pensée, la décision n'est mise en œuvre qu'au niveau neuronal.

La troisième variante, celle de l'interaction, est la plus difficile. Deux systèmes très différents sont ici supposés interagir. L'un est le monde physique, biochimique, l'autre le monde de la conscience humaine. Une question importante est ici celle du lien. Quelle est la nature de ce pont ? L'une des hypothèses est que les deux systèmes sont en fin de compte logiques, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois empiriques et scientifiques d'une part, et rationnels d'autre part.

Dieu lance-t-il les dés ?

Einstein a dit en substance que Dieu ne joue pas aux dés. Cela résume en fait assez bien le paradoxe. Dieu, qui a créé l'univers et avec lui les dés et les lois du hasard, n'y est pas soumis.

Dans les Vedas, cela est exprimé par la relation entre Brahman (le soi universel, pas dans le sens d'un dieu personnel), Puruscha (la conscience) et Prakriti (le monde matériel en mouvement, la nature). Dans cette relation tripartite apparaît l'atman, le soi individualisé (mais pas dans un sens personnalisé).1.

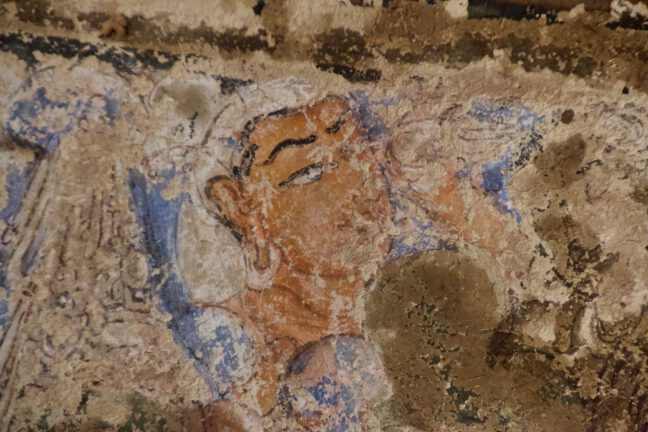

Il est étonnant de constater à quel point les rishis, c'est-à-dire les voyants, ont vu la relation entre la conscience et la matière de manière différenciée il y a plus de 3000 ans, dans une profonde méditation. Leur point de vue selon lequel l'évolution est précédée d'une involution semble étrange aujourd'hui, mais il ne fait que décrire cette relation réciproque, l'interaction entre la conscience et la matière dans un étirement temporel.

Niveaux de conscience

Le commencement ne se trouve pas dans le big bang, mais dans le fondement commun de la matière et de la conscience. Nous pouvons appeler cela logique, loi, rationalité, brahman, créateur, nirvana, cela n'a en fait pas d'importance à ce stade, nous avons ici affaire à des a priori. Pas au sens épistémologique, mais au sens ontologique.

Les lois de la nature ne sont pas créées par la matière, mais la matière les suit. Et si l'univers suivait une loi qui le précède ? C'est en quelque sorte l'hypothèse de base de la vision réductionniste du monde des sciences naturelles. Cependant, cette vision du monde n'explique pas d'où viennent les lois. Étaient-elles déjà là avant le big bang ? Ou sont-elles apparues ensemble pendant le big bang ? Elles ne sont certainement pas apparues après le big bang...

Il me semble beaucoup plus plausible de supposer qu'il existe une conscience qui peut agir par elle-même - différentes formes de conscience, à différents niveaux de conscience.

Le libre arbitre ne réside pas dans la question de savoir si le choix entre une pomme et une poire a déjà été fait dans le cerveau avant d'apparaître dans la conscience. La liberté réside dans la pensée. L'aventure de la pensée est ouverte et s'élargit. Puissions-nous ne pas nous laisser aveugler par les retours en arrière.

Sur l'échelle de la connaissance, Vijnana et Satchitananda suivent la pensée. Une conscience supérieure qui va au-delà de la pensée purement rationnelle ou émotionnelle. Vijnana est une pensée qui implique une vision du monde. Une vision réelle du monde, dans sa complexité et ses implications. Une compréhension du monde qui implique un haut degré de connaissance, de réflexion et de sagesse. Satchitananda sont les niveaux supérieurs de la conscience spirituelle. Il est possible d'en faire l'expérience, mais il est difficile d'en discuter. J'ai passé des décennies à essayer de me convaincre et de convaincre les autres que cela n'existe pas - sans succès.

hiraṇmáyena pā́treṇa satyásyā́pihitaṃ múkham |

tát-tváṁ pūṣann-ápā́vṛṇu satyádharmāya dṛśtáye |15|

15 - La face de la vérité est recouverte d'un brillant couvercle d'or ; tu l'enlèveras, ô Esther, pour la loi de la vérité, pour la vue. (Upanishad d'Isha)

En sanskrit, il y a un beau mot : Dvaitadvaita - dualism-non-dualism, c'est-à-dire la dualité de la dualité et de la non-dualité.

1 Le christianisme établit un parallèle quelque peu audacieux : La relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit symbolise le même principe. Dieu en tant que créateur est assimilé à Brahman, le Saint-Esprit ressemble à Puruscha/Shakti, et Praktriti et Atman sont réunis et remplacés par le Fils patriarcal. C'est ce qu'on appelle la trinité.